Екатерина, в одном интервью вы говорите про себя: «Куда сложнее мне, девочке из благополучной семьи, было общаться с трудными подростками». А каким было ваше детство?

Мне кажется, у меня было очень благополучное и хорошее детство. Я младшая в семье: иногда обижали сестры или были споры – но это такие «вишенки» на общем благополучном торте. У меня полная семья, любящие родители, много родственников.

Мы с родителями ездили на байдарках, ходили в походы. С пяти лет я играла на скрипке: сама подошла к маме и попросила меня отвести на занятия. Потом окончила французскую спецшколу: я вообще франкофил по жизни.

Ездила к бабушке с дедушкой в Петербург – они там жили. Летом иногда родители снимали дом в Латвии. Кстати, тогда у нас в семье были детские дежурства: составляли расписание, кто моет посуду, кто накрывает на стол, кто полы моет… В общем все это вспоминается, как время счастья и свободы.

Может показаться, будто и ваша профессия должна быть связана с путешествиями, но по образованию вы психолог. Почему решили пойти учиться именно по этой специальности?

В психологию я пришла совершенно случайно (смеется). В 16 лет, оканчивая школу, я хотела поступать на факультет, связанный с изучением информатики или математики. Думала про факультет вычислительной математики и кибернетики в МГУ.

Но тут вмешался мой папа с тремя высшими техническими образованиями. На дворе был 1995 год, и он говорил: «А как потом работать? Девочка-программист, да куда тебя возьмут».

А папа мой говорит такие вещи крайне редко. То есть он говорит, только если считает, что промолчать никак нельзя. Я прислушалась к нему и стала думать: «А куда идти?»

И дальше мой путь был скорее не про то, что я хочу, а про то, что я точно не хочу. И путем исключения осталась психология. Это был некий компромисс. И хотя в то время было непонятно, что делают психологи, это почему-то вызвало гораздо меньше волнения и беспокойства у папы.

Удалось поступить с первого раза?

Я поступала в МГУ и в первый год не поступила по разным причинам. В частности, потому что посвятила подготовке последние три месяца, и по количеству баллов не прошла.

Тогда я поступила на психфак Института психологии РАН. Там я проучилась первый семестр и поняла, что в целом мне все нравится, но учиться надо не здесь. И стала заниматься усерднее математикой и биологией, чтобы поступить все же на психфак МГУ.

В итоге по математике я получила «пятерку» и поступила на вечернее отделение: думала сначала, что переведусь на дневное, но не стала. Вместо этого пошла работать.

«Фактически нам дали карт-бланш»

Ваша первая работа была связана с психологией?

Нет, работала я не по специальности, а в страховой компании. Сначала занималась анализом, а потом писала программы для анализа баз данных. Потому что моя идея про вычислительную математику и кибернетику все-таки не совсем пропала.

А на третьем курсе пришла пора выбирать кафедру. Я пошла на кафедру нейро- и патопсихологии. Училась и писала работы у Евгении Давыдовны Хомской (советский и российский психолог, специалист в области нейропсихологии и психофизиологии. – Прим. АСИ) – это громкое имя в отечественной психологии.

Фото: Дима Жаров / АСИ

В 2002 году я окончила вуз с красным дипломом. И где-то полгода, может чуть меньше, была на стажировке в качестве нейропсихолога в Институте нейрохирургии имени Бурденко.

А в какой момент вы решили поработать с трудными подростками?

Так получилось, что я на четыре месяца уехала путешествовать по Индии. Когда вернулась, стала понимать, что хочу попробовать себя в чем-то новом. Мой однокурсник и близкий друг рассказал, что в Москве есть центр, который занимается подростками.

Он дал мне телефон директора, я связалась и пришла знакомиться. Это было летом 2003 года. Я встретилась с Аней Тихомировой (в то время – директор Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки растущего поколения “Перекресток”». – Прим. АСИ).

Она рассказала, что планируется открытие центра «Перекресток» в Московском городском психолого-педагогическом университете, и позвала меня присоединиться. С октября центр начал свою работу, тогда я и пришла в него работать.

Помните ли, с чего началась ваша работа в «Перекрестке»? Есть ли воспоминания о первых днях работы?

Сначала в «Перекресток» я приходила два-три раза в неделю, там было очень весело и интересно. Было много разных задач по запуску, потому что был экспериментальный центр… Фактически нам дали карт-бланш.

Нужно было выстроить все процессы работы, взаимодействие внутри команды, коммуникацию с партнерскими организациями и учреждениями. В общем, там было много разных задач.

Тогда же я начала работать в службе помощи семьям в кризисной ситуации: у меня было несколько семей на сопровождении. Я встречалась с подростками из этих семей, родителями, представителями школ. Мы пытались выстраивать маршрут реабилитации и помощи детям.

Параллельно я работала в информационно-аналитическом отделе, потому что мы сами разрабатывали всю документацию и отчетность, которая нам нужна была для полноценной работы, начинали вести первую базу данных.

«Самая большая ценность в “Перекрестке” – это люди»

Возвращаюсь к интервью, которое мы обсуждали в начале: вы говорили, что было непросто общаться с трудными подростками. А что вызывало эти сложности?

Для меня это была непривычная и чуждая среда. Часто встречались ситуации мне совсем изнутри непонятные. Например, мама пьет, папа бьет – и было сложно понять и принять такое.

Сложно было с тем, что далеко не все семьи хотят менять что-то: часто для них сложившаяся ситуация условно комфортная. И вроде люди говорят: «Да, мы будем меняться», а дальше ничего не происходит.

Фото: Дима Жаров / АСИ

В общем было много каких-то особенностей. И, кроме всего прочего, было сложно общаться с такими родителями, потому что как будто ты говоришь с ними на разных языках.

А были ли какие-то сложности, связанные именно с работой в НКО? Ведь в то время сектор только формировался…

Мне повезло: я пришла в центр при университете, и тут не было каких-то юридических сложностей. Конечно, были проекты НКО, но поначалу я в них не очень участвовала. Основной фокус в этот момент был на развитии центра МГППУ как площадки помощи подросткам.

У нас было трехстороннее соглашение между вузом, НКО и департаментом образования. И благодаря этому у нас был вход в школы и колледжи. Мы даже сотрудничали со школой для детей с девиантным поведением. Раньше были такие.

А что вас вдохновляло остаться в НКО и продолжать работу?

Однозначно – это отношения в команде. И тогда, и сейчас для меня самая большая ценность в «Перекрестке» – это люди. Сейчас я сама, как директор, достаточно много делаю для того, чтобы выстраивать и поддерживать в команде теплые отношения. Отношения в команде были и остаются большой ценностью.

«Счастливая мама – счастливый ребенок»

В какой-то момент вы ушли в декрет. Не было ли у вас мысли после этого прекратить работать в «Перекрестке» и сосредоточиться на своих детях?

Да, я довольно быстро ушла в декрет. Проработала полтора-два года и родила старшую дочь. Сейчас у меня двое детей, и оба раза я не очень долго сидела в декрете.

И не могу сказать, что не посвящала время своим детям. Просто я очень активный человек и сидеть дома было скучно. Очень важно, чтобы была сфера, где можно приложить свои навыки, способности и умения. А также важна социальная активность, общение и так далее.

Понимаю, что бывают разные ситуации и разные люди. И с восхищением отношусь к людям, которые сидят с детьми по три года в декрете, потому что я бы так не смогла.

Просто со стороны может показаться, что ежедневно видя боль подростков захочется «компенсировать» это – хоть и со своими детьми.

Компенсировать, наверное, нет. Я в целом довольно быстро поняла: ресурсная и востребованная мама, которая занимается любимым делом, может дать собственным детям много. Счастливая мама – счастливый ребенок, я в этом убеждена.

Но тут у всех свои границы: кому-то достаточно выходить на работу раз в неделю, кому-то – работать 5/2. Кому-то интересно проводить время с малышами, а другим – это неинтересно.

Я считаю, что в любом детском возрасте есть свои «бонусы» и прекрасные моменты. Моим детям сейчас 19 и 16 лет – это огонь. С ними интересно разговаривать, у них есть свое мнение, они самостоятельные. С ними не нужна няня, их не надо водить в детский сад. В общем, красота.

«Я задумывалась уйти из “Перекрестка”»

А как строилась ваша карьера, когда вы вернулись из декрета?

После декрета я вернулась в информационно-аналитический отдел. В то время мы разрабатывали систему мониторинга. Потом случился второй декрет.

Я помню, что задумывалась в принципе уйти из «Перекрестка» и вернуться в нейропсихологию. Но сыграл человеческий фактор: в тот момент руководителем центра при МГППУ стал тот самый друг и однокурсник, который мне рассказал про организацию.

Фото: Дима Жаров / АСИ

После второго декрета он предложил мне выйти уже на должность руководителя информационно-аналитического отдела. Сначала я сомневалась и думала, что не потяну: двое детей, нагрузка больше. Но в результате согласилась и вышла.

С этого момента я была уже руководителем информационно-аналитического отдела вплоть до закрытия центра при МГППУ.

А в чем заключались ваши задачи в то время?

У нас в отделе были три большие функции: мы координировали работу разных служб между собой, собирали и анализировали данные по работе с клиентами и занимались отчетностью.

Потом у нас появилось исследовательское направление. Мы начали постепенно заниматься исследованиями по теме подросткового возраста.

Что касается компетенций, то мне особенно пригодились знания и навыки по работе с базами данных. Потому что программисты для нас написали систему, но, естественно, все время выявлялись какие-то ошибки, и мы ее дорабатывали. И в контакте с программистами мне очень помогало то, что у меня есть какой-то собственный опыт продвинутого пользователя.

С другой стороны, у нас в «Перекрестке» всегда было много командных мероприятий: и внутри разных отделов, и для всего центра. С 2005 года мы стали проводить ежегодную конференцию, и там мне сильно пригодились навыки по работе с командой.

«Проще стало зарегистрировать новую организацию, чем передать старую»

А в какой момент вы стали руководителем организации?

Кроме центра при МГППУ, работала АНО «Центр поддержки растущего поколения “Перекресток”». Но в какой-то момент управлять организацией стало трудно: у каждого учредителя появились новые проекты, новые интересы. И проще стало зарегистрировать новую организацию, чем передать старую.

В мае 2013 года мы открыли некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков «Перекресток плюс». Мы решили, что хотим членскую организацию, чтобы больше не попасть в ситуацию «неуправляемости».

На общем собрании встал вопрос: кто готов заняться регистрацией и оформлением. Я сказала, что могу. Дальше у нас прошла процедура выборов, меня назначили директором: так с тех пор и работаем. 31 мая в этом году нам будет 12 лет.

Фото: Дима Жаров / АСИ

Я согласилась заняться этим, потому что, во-первых, действительно была готова. А, во-вторых, я люблю стартапы: мне нравится строить с нуля. И делать так, чтобы это работало. Мне кажется, это меня и зацепило, когда я пришла в центр при МГППУ.

Что сейчас входит в ваши рабочие задачи?

Если одним словом – все (смеется). А если попробовать чуть подробнее, то, во-первых, фандрайзинг. Мы регулярно пишем заявки на гранты и у нас это неплохо получается. А также мы пытаемся сейчас как раз привлекать частные пожертвования на разных платформах. Хочется еще зайти в сферу работы с корпоративными донорами: мы учимся этому.

Во-вторых, всякая текущая операционная деятельность и отчетность. Управленческий учет веду я, по некоторым проектам ежемесячные выплаты специалистам тоже рассчитываю я, потому что так удобнее.

Периодически готовимся и проводим мероприятия: я в них тоже участвую, помогаю с организацией и планированием.

У нас есть несколько проектов, и в каждом свой руководитель. Помимо этого есть верхний уровень управления, которое решает стратегические вопросы. Мы периодически встречаемся, я формирую повестку, выношу важные вопросы на обсуждение.

И решаю всякие горящие вопросы. Например, у нас нет пиарщика: поэтому контакты со СМИ пока часто налаживаю тоже я.

Какие проекты сейчас есть у «Перекрестка Плюс»? На что делаете акцент в своей работе?

Исторически мы шли от «помощи подросткам в трудной жизненной ситуации» к «помощи подросткам в целом». На сегодня наша концепция выглядит так: подростковый возраст – это трудный период. Он трудный как для подростка, так и для его окружения. И это тот момент и тот временной отрезок, когда нужна помощь.

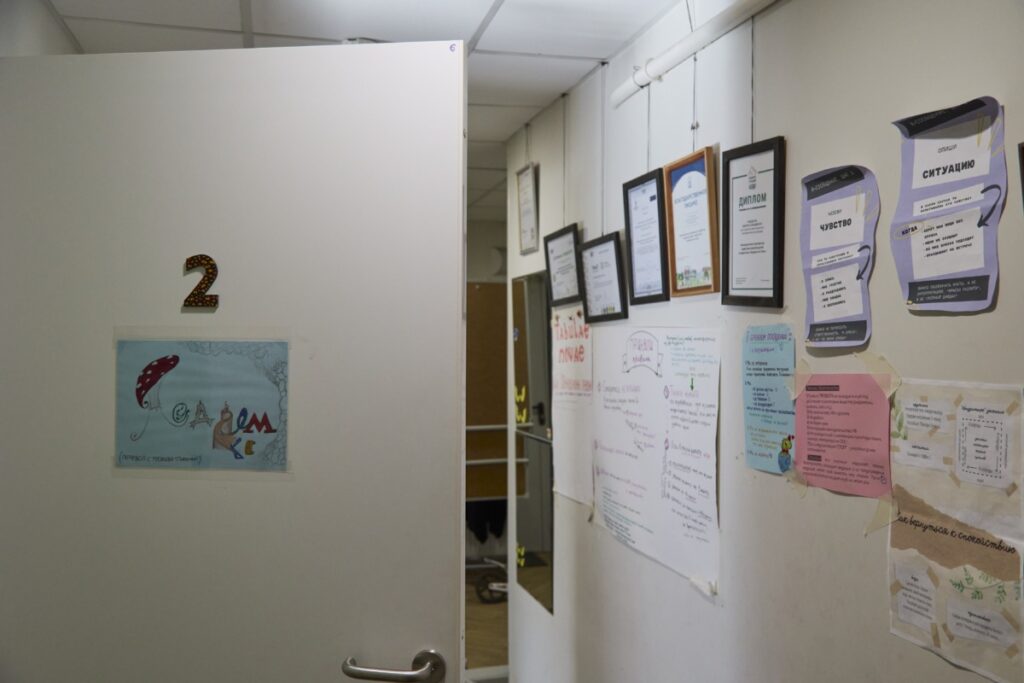

Помощь при этом может быть разная. Кому-то не хватает общения или безопасного места, чтобы потусоваться. Для таких работает наш «Подростковый клуб». А кому-то нужна точечная и адресная психологическая помощь: тогда на помощь приходят наши проекты психологической помощи и консультации.

У нас есть психологические группы в случае, если специалисты считают, что лучше работать в групповом формате. Это может совмещаться с индивидуальной помощью.

Фото: Дима Жаров / АСИ

В январе мы запустили родительский клуб. Это поддерживающие встречи для родителей подростков. А где-то год назад мы начали проводить интервизорские встречи для специалистов, работающих с подростками. Это встречи на равных: наши специалисты выступают не в экспертной позиции, а просто обсуждают случаи из практики и делятся опытом.

«Родители начинают понимать, что дорого их детям, и ведут себя бережно»

То есть можно сказать, что за эти годы организация стала более комплексно подходить к помощи подросткам?

Да, сейчас мы считаем, что у нас есть три целевые группы: подростки, их семьи и специалисты, работающие с ними.

Например, наша ежегодная конференция – это про работу со специалистами и про создание профессионального сообщества людей, которые могут обмениваться своими идеями, мыслями, практиками. На одной площадке мы собираем практиков-психологов и исследователей подросткового возраста, чтобы они знакомились и опирались в будущей работе друг на друга.

За годы помощи подросткам какие яркие примеры были в вашей практике?

Мы как раз недавно запланировали исследование в подростковом клубе, чтобы понять эффекты нашей работы. Пока мы, к сожалению, не собираем долгосрочную обратную связь: это неправильно, но ресурсов не хватает. Но даже без такого мониторинга есть несколько историй.

Например, у нас есть молодые люди, которые еще будучи подростками приходили к нам в подростковый клуб. Прошло время, они выросли и пошли учиться на психологов. И одна из этих психологов – девочка, которая ходила к нам на занятия, — выучилась и пришла работать в «Перекресток Плюс». Сейчас она уже не в штате, но до сих пор приходит к нам и сотрудничает периодически.

А в этом году к нам на практику пришли брат и сестра, которые учатся на психологов. Они когда-то ходили в нашу группу психологической помощи, а сейчас учатся помогать сами.

Был еще ценный кейс в плане работы с родителями. Какое-то время у нас не было координатора нашего центра на Селигерской, и я отвечала на звонки. Один раз позвонила женщина и спросила: «А как работает клуб? Я мама ребенка, который к вам ходит, хочу прийти и передать вкусного к чаю».

Я рассказала ей, когда проходят встречи подросткового клуба, а она попросила выбрать другой момент: «Мой ребенок очень дорожит этим местом, и я не хотела бы “заступать” на его территорию». Это очень показательно: родители начинают понимать, что дорого их детям, и ведут себя бережно.

Кстати, про людей. Вы сами работали с подростками в трудной жизненной ситуации: как вам кажется, какой человек точно не сможет работать с этой категорией?

Мне кажется, это не зависит ни от характера, ни от компетенций, потому что характер у всех людей разный, а компетенции наращиваются.

С подростками не может работать человек, которому с ними неинтересно. И неискренние люди: потому что подростки сразу это считывают и говорят: «Все, до свидания».

«Здорово, когда люди друг другу помогают»

Продолжая тему возможности и невозможности работы. Сталкивались ли вы когда-нибудь с выгоранием, работая в этой сфере?

Сталкивалась и не раз. Но справлялась.

Во-первых, я всегда говорю коллегам, если мне плохо и нужна помощь. Кто-то предлагает снять часть задач и помочь, кто-то просто пожалеет: «Бедный котик, отдохни».

Фото: Дима Жаров / АСИ

Во-вторых, поскольку у меня есть навыки психолога и я провела среди практикующих психологов полжизни, я понимаю важность отдыха. Я уезжаю куда-то, снимаю с себя нагрузку, переключаюсь на другие дела.

Работу в НКО часто называют «работой со смыслом». В чем вы для себя видите этот самый смысл?

Для меня очень важно помогать. Даже безотносительно работы в НКО: мне кажется, что помогать – это здорово. А еще мне кажется, что здорово, когда люди друг другу помогают.

А что касается помогающих профессий, одной из которых является психология, то очень «дает смысл» – видеть результаты. И в нашей сфере, помощи и работы с подростками, результаты довольно хорошо видно.

Изменения в жизни ребенка или подростка ты часто видишь сразу. Это и про смысл работы, и про борьбу с выгоранием.

«В целом изменилось отношение к подростковому возрасту»

Как за годы вашей работы меняется общественное мнение касательно трудных подростков?

За те двадцать с лишним лет, что я работаю в «Перекрестке», изменилось многое. Например, поменялось общественное мнение относительно подросткового возраста. Если раньше к подросткам часто относились негативно, приходили со словами: «Это какой-то ужас, сделайте с ними что-нибудь!», то сейчас это не так.

Про подростковые годы все чаще говорят как про сложный возраст. Говорят про необходимость помощи. Существуют специальные телефоны доверия и чаты психологической поддержки, ориентированные именно на подростков. Я бы сказала, что в целом изменилось отношение к подростковому возрасту.

Мне кажется, изменилась степень информированности: люди стали больше читать и знать про особенности подросткового возраста. Хотя, конечно, это не про массовые знания. Если у тебя нет ребенка или он еще маленький, ты не задумываешься об этом.

А как за годы изменилась сфера психологической помощи подросткам?

Если говорить о крупных городах, то стало больше проектов поддержки и помощи.

Например, недавно я познакомилась с руководительницей чата психологической помощи для подростков «1221». Мы думаем над возможным сотрудничеством в будущем, потому что некоторым подросткам нужно индивидуальное консультирование.

Во многом помощи становится больше благодаря развитию технологий. Потому что в 2002 году не было ни чатов, ни ботов. Даже сайты не у всех были. Конечно, онлайн-помощь не может заменить полностью очную поддержку, но это точно лучше, чем ничего.

«На наш век работы хватит»

Говоря про проекты «Перекрестка Плюс». Какими достижениями последних лет вы особенно гордитесь?

Это тяжелый вопрос (смеется) – так много всего происходит. Например, 18 апреля у нас прошла большая конференция совместно с Высшей школой экономики. Было 300 человек и все прошло отлично и с организационной, и с содержательной точки зрения.

Кстати, на конференции случилась очень милая история. На мероприятии была случайная девушка-волонтер, студентка РГГУ, которая помогала регистрировать слушателей. И после конференции она мне написала и спросила, как пройти практику в нашем подростковом клубе. При этом учебную практику она уже прошла: ей просто захотелось набраться опыта у нас. Мне кажется, это самое приятное, когда просто люди узнают и дают такую обратную связь.

В 2024 году мы во второй раз «выиграли» помещение для работы центра на Селигерской в отборе Департамента труда и соцзащиты города Москвы. Мы очень рады: это место стало для нас базой, там уютно нам и хорошо подросткам.

Фото: Дима Жаров / АСИ

У нас было несколько проектов, поддержанных Фондом президентских грантов. И один из них вошел даже в топ-100 лучших практик.

Конечно, я горжусь командой. Когда я готовилась к празднованию нашего юбилея, то общалась с огромным количеством людей, которые были с нами в разные годы. И все это было тепло и мило.

Как должен выглядеть мир вокруг нас, чтобы вы поняли: работа «Перекрестка Плюс» больше не нужна?

С одной стороны, подростки все время появляются: дети вырастают и сталкиваются со сложностями. Это будет всегда и никуда не денется.

С другой стороны, если бы у нас были выстроены государственные службы поддержки, то, наверное, необходимости работы НКО в этом направлении не было. Но, судя по тому, как это организовано на сегодняшний день, на наш век работы хватит.

А есть еще один ракурс: может и не надо, чтобы решение брали на себя только государственные службы? Какая разница, какими будут службы помощи – государственные, некоммерческие, частные… Важно, чтобы это была постоянная поддержка для того, чтобы оказывать регулярную помощь.

Потому что у НКО есть сложность в нерегулярности финансирования. Если эта сложность будет решена, то не важно, кто будет помогать подросткам.

Если представить утопичный мир будущего, где все проблемы решены и работа НКО больше не нужна, чем бы вы хотели заняться?

Я бы хотела уйти в сторону IT. Может быть, создавать приложения для смартфонов или что-то похожее. В общем, идея меня шестнадцатилетней никуда не делась: и если я уйду из «Перекрестка Плюс», то постараюсь ее реализовать.

Интервью с Екатериной Бианки – часть серии «НКО-профи», созданной Агентством социальной информации и Благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году. «НКО-профи» – это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал подготовлен при поддержке Фонда Потанина.