Сергею Волкову 29 лет. Мы встречаемся в день пятилетия созданного им клуба по пауэрлифтингу «Улей» и за две недели до его личного юбилея. Преподаватель русского языка и литературы Воронежского экономико-правового института, филолог по образованию, бывший заведующий литературной частью в драматическом театре, пауэрлифтингом он занимается с 2013 года, а с 2020-го — тренирует детей с ментальными особенностями и ограниченными возможностями здоровья.

Первое правило клуба

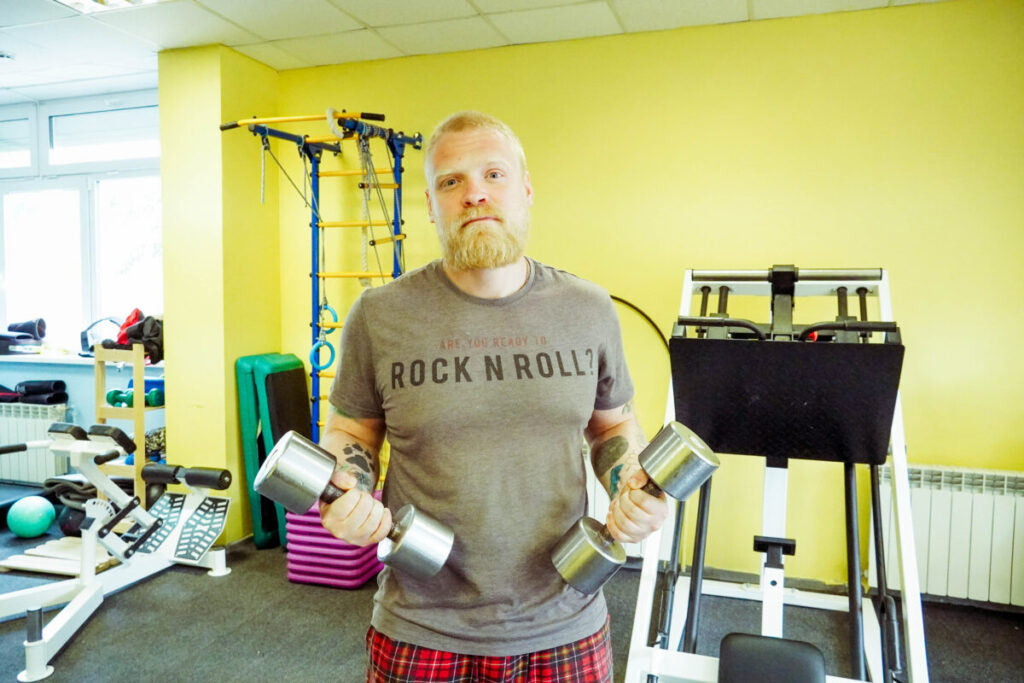

«Добро пожаловать в мой “Улей”» — Сергей ждет нас на лестнице бизнес-центра, которая ведет в его тренажерный зал. В зале много «железа»: гири, штанги и тренировочные диски. Но все это не похоже на привычные фитнес-клубы или качалки. Вместо холодных матовых оттенков мы наблюдаем буйство красок. Желтые, синие, красные, зеленые «блины» и яркие плакаты то ли в стиле аниме, то ли рок-н-ролла, напоминающие, что «цель достижима».

При встрече парни обнимаются, как старые друзья. Уже несколько лет три раза в неделю они тренируются вместе. Каждый подходит, чтобы пожать тренеру руку: «Привет, брат», «Здорово» – звучат мужские приветствия. Это первое правило клуба.

«У нас так принято, — поясняет мне Сергей. — У нас маскулинная атмосфера внутри, мужской юмор и настоящие мужские темы. Мы здесь не просто тренируемся, а классно проводим время мужской компанией. Мы друг друга жестко подкалываем, говорим о любимых фильмах и кто что любит есть».

Сергей весь в разноцветных татуировках в виде еды. Пирожные, виноград, сыр… Все это встречается у классиков литературы. Значение еды в их текстах Волков исследовал, обучаясь в институте. Это тема его дипломной работы. Тогда же сделал татуировки — как напоминание о важном этапе жизни.

Стать филологом, несмотря на спортивные школьные годы, он решил, потому что это никогда не наскучит. По соседству со студенческими тату — более свежие: это разноцветные носочки и сердце в мозаике — символы детей с синдромом Дауна и детей с РАС. А еще — Маленький принц. Это не просто любимый персонаж. Филолог убежден, что герой Антуана де Сент-Экзюпери был аутистом.

Сергей никогда не стремился работать с особенными детьми — эта деятельность сама пришла в его жизнь. Он любил книжки, а из потребности сбросить вес увлекся дзюдо. Карьеры там не получилось, но тренер задала ему вектор развития: «Попробуй себя в пауэрлифтинге».

Так будущий чемпион Воронежской области по пауэрлифтингу в 2020 году зачислился в школу параолимпийского резерва, где ему рассказали про общественную организацию «Адаптспорт». Первые мастер-классы чемпион провел для ее воспитанников с ментальными особенностями, потом возникла идея сделать занятия регулярными, а после — открыть свою НКО «Я-Сам».

«Я видел, что ребят не принимают оттого, что их поведение выходит за рамки социально приемлемого. Мне захотелось распространять информацию о добром, дружеском отношении к людям с ОВЗ.

Слово ”толерантное” мне категорически не нравится, это про терпимость, а мы должны принимать, а не терпеть. Я стал проводить лекции и семинары в школах, рассказывать о разных нозологиях и о том, как общаться с такими людьми. Тут же все просто: ребята живут и мыслят иначе, но на это есть свои причины, и если их принять, то и общий язык с детьми найти очень легко», — говорит Сергей Волков.

Импровизация, юмор, руководящий контроль

Занятия начинаются с установки тренера. Каждый спортсмен занимается по индивидуальному плану: разминка, приседания, бег на дорожке и только потом — подъем тяжестей. Нагрузка рассчитывается исходя из общей выносливости и подготовленности, частоты тренировок и предыдущего «жима». Это значит, если на прошлой тренировке спортсмен ставил личные рекорды, в этот раз его занятия будут облегченными.

«Единого сценария на наших тренировках нет, учитываю разные индивидуальные аспекты. Более того, ребята с ментальными особенностями могут не захотеть делать упражнение, которое им предлагаю. Ну, надоело, не хотят одно и то же. И тогда я быстро даю им другую активность на ту же группу мышц. Часто приходится импровизировать. В этом помогает больничный опыт», — говорит Сергей Волков. Плюсом ко всему у него есть опыт больничной клоунады.

Этот факт из биографии объясняет, почему он сейчас слегка напоминает весельчака-балагура — клетчатые красные штаны из пижамного комплекта и отцовское: «Ну ййёёё моё! Шо ж ты делаешь! Чего-й? А я что сказал делать?»

С другой стороны, прикрикнув, бывший до этого приятелем Сергей уже возводит четкую границу дозволенного, мол, здесь каждый — член мужского клуба и ты можешь шутить и надо мной, но если ты взял штангу — то я главный, слушайся.

«Да, я позволяю себе кричать, позволяю физическое воздействие, — признается Сергей Волков. — Не подумайте, я их не бью, не выкручиваю им руки, но если вижу, что у кого-то из ребят начинается истерика или какой-то неоправданный протест, он намеренно начинает вести себя плохо, я могу сильно обнять и держать, пока его не отпустит. Это называется руководящий контроль».

Сергей тут же спешит сделать оговорку, что такие вещи с детьми, которые имеют ментальные нарушения, могут провернуть только значимые взрослые. Не стоит это воспринимать как универсальный рецепт.

«То, что я работаю клоуном, мне в этих задачах сильно помогает, я умею быстро сориентироваться в нетипичной ситуации. Ведь больничный клоун — это тот, кто способен поддержать, успокоить, отвлечь от переживаний и страхов. Поговорить о том, что беспокоит, кем хочешь стать, о чем мечтаешь. И это тот, кто может поругать.

Ведь дело вовсе не в развлечении и глупых шутках: и здесь, и в больничных палатах я нахожусь не для того, чтобы показывать фокусы, не ради забавы, а для того, чтобы поддержать и чему-то научить, — добавляет он. — Только искренние беседы помогают детям чувствовать себя услышанными и понятыми, отвлекают от боли и тревоги, дарят тепло и поддержку. Думаю, что именно благодаря своему детскому опыту я осознал важность такой работы и решил посвятить ей свою жизнь».

Практико-ориентированная мотивация для новых высот

И это — еще одно откровение в нашей беседе. Подолгу лежать в больнице — это тяжело, скучно и грустно. Когда Сергей вспоминает о своем больничном детстве, тут же ощущает запах лекарств и невкусной еды из больничной столовой. У него — инвалидность по зрению, у его обоих родителей — по слуху. Учился он в специализированном интернате для слабовидящих.

«Так что в среде людей с ограниченными возможностями здоровья я находился с самого детства, видел буллинг, стигматизацию, не имел друзей во дворе, поэтому прекрасно понимаю этих детей», — отмечает Сергей Волков.

Но здесь, в своем «Улье», он не для того, чтобы их жалеть. На тренировках — никаких поблажек и спуску. Тренер категоричен: в клубе он воспитывает спортсменов, и занимаются они тут спортом, а не адаптивной физкультурой.

«В своей работе я придерживаюсь практико-ориентированного подхода, который всему процессу придает смысл. Какой смысл в том, чтобы просто поднимать штангу? Никакого, это неинтересно, и, если так бессмысленно работать, эти дети спросят, а зачем мы это делаем? Но если сегодня он поднимает штангу с блинами пять килограмм, завтра помогает маме донести сумки из магазина, а послезавтра — становится участником Олимпиады, то мотивация заниматься спортом у них просыпается», — говорит Волков.

Максим Голубев ходит на тренировки Волкова почти три года. До этого пробовал силы в футболе, теннисе, скалолазании, других активностях, которые предлагали в «Адаптспорте». Но, как рассказывает его мама Елена Васильевна, когда он впервые попробовал себя в пауэрлифтинге, другие занятия ему стали уже не так интересны.

Елена первое время тревожилась за сына, уходила из зала — боялась видеть, как он тягает тяжести, но после поняла: грамотный тренер не даст лишнюю нагрузку. А вот чета Васильконовых сама привела своего Сашу в силовой спорт: сначала мальчик занимался тяжелой атлетикой, как и отец, а потом перешел в пауэрлифтинг, где из раза в раз достигает новых высот, участвуя в соревнованиях.

«Кроме занятий спортом и ведения здорового образа жизни, который стал неотъемлемой частью в распорядке дня моего сына, он здесь нашел друзей. Это прежде всего социализация, повышение степени самостоятельности. Для большинства, кто здесь, это так», — добавляет папа Сережи Зуботыкина Дмитрий.

Ежегодно команда Сергея Волкова участвует во Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады России в Санкт-Петербурге.

На ней дети с ментальными особенностями представляют Воронежскую область, поэтому для них это не просто новый опыт и впечатления, а ответственность и почетная миссия. Здесь все как в любых других соревнованиях: чувство соперничества, радость побед и горесть поражений. И мотивация, которую дает им тренер, каждый раз подстегивает стать лучшими. В планах Волкова заявиться на областные соревнования среди нормотипичных спортсменов, чтобы продемонстрировать свои силы и там.

«Для меня это спорт достижений и подготовка к самостоятельной жизни. Я объясняю родителям, что их дети хоть и требуют заботы и внимания, но впереди их ждет большой мир вне дома. В лучшем случае — с поддержкой близких и родных или сопровождаемое проживание, в ином — ПНИ.

Очень важно воспитывать в наших детях не только осознание своей уникальности, но и чувство принадлежности к обществу, понимания норм поведения и взаимодействия с окружающими людьми. Борьба с дискриминацией, на мой субъективный взгляд, — это движение с двух сторон. Ну а когда мне говорят о травматичности пауэрлифтинга, отвечаю родителям резко: ваш ребенок все равно рано или поздно убьется. Просто со всеми случается, даже если ты играешь в шахматы. Чем дольше вы его охраняете, тем больше он толстеет и становится ленивее».

Не подвиг, не миссия — просто хочу

Здесь, в «Улье», чего только не бывает: на прошлой неделе одного взрослого парня «стая» научила завязывать шнурки, которые никак не поддавались, а месяц назад тренировку заменили литературным вечером. Учили стихи из школьной программы, чтобы мама дома могла отдохнуть.

А почему бы и нет? Сергей говорит, что это нетрудно — ему, филологу по образованию. Несмотря на то что уроки литературы и русского языка в институте он дает почти ежедневно, того, насколько упоительно отдаются процессу дети с РАС, он никогда не встречал. И касается это любого дела.

«Это не подвиг и не миссия — то, что я делаю. Я просто делаю, потому что хочу, не могу по-другому и понимаю, что уже никогда не смогу их бросить», — комментирует Сергей Волков.

«А что тогда миссия?» — спрашиваю. Говорит, что это когда с транспарантом стоишь и кричишь, чтобы тебя услышали. Его способ говорить — это действовать: тренировать, учить и быть рядом.