Гайд составлен по следам занятий практикума для молодых журналистов «Как писать о…». Практикум — совместный проект Агентства социальной информации и Лаборатории социальной журналистики.

Финальное занятие практикума было посвящено теме инвалидности. Что нужно учитывать журналистам, которые берутся за эту тему, объясняли команда РООИ «Перспектива» и Марина Некрасова, корреспондент Агентства социальной информации.

Не делайте образ трагичным

Еще 15 лет назад тему инвалидности чаще всего показывали так, чтобы у читателя или зрителя выпала слезинка. Мария Генделева, руководитель отдела универсального дизайна РООИ «Перспектива», вспоминает, что при съемках сюжетов ее, использующую кресло-коляску, просили подъехать к окну и грустно смотреть на улицу, будто у нее нет возможности выйти из дома.

Материалы создавали впечатление, что люди с инвалидностью заперты в четырех стенах и у них очень тяжелая судьба.

Сейчас ситуация меняется: на смену стереотипным жалостливым представлениям постепенно приходит независимый активный образ человека с инвалидностью. Над этим работают некоммерческие организации, в том числе «Перспектива».

Но наряду с особенной трагичностью, в «Перспективе» советуют избегать излишней героизации людей с инвалидностью — не писать, например, про их жизнь через призму превозмогания: «несмотря на тяжелейшую травму, она продолжает жить», «превозмогая боль, она каждый день ездит на работу» и так далее. В реальности это может быть совсем по-другому.

Галина Сокова, менеджер проектов отдела инклюзивного образования «Перспективы», приводит пример: она — мастер спорта по парапауэрлифтингу, и написать о ее достижениях в спорте могут в формулировке «она подняла штангу, несмотря на свою инвалидность». По ее словам, это расстраивает, ведь на самом деле это произошло, потому что она долго и упорно тренировалась.

То же касается и обыденных вещей, которые в рассказе о человеке с инвалидностью могут преподносить с особым удивлением, — создания семьи, вождения автомобиля, покупки квартиры, устройства на работу. По словам Михаила Новикова, руководителя отдела трудоустройства в «Перспективе», лучше показывать, что человек — такой же участник общественной жизни, как и все остальные.

И уж тем более не стоит пытаться обращаться к теме инвалидности, чтобы сделать сенсацию. Мария Генделева вспоминает, как ее несколько раз просили сделать вид, что она падает на кресле-коляске с крутого пандуса. Тут все-таки не нужно забывать, что человек с инвалидностью — такой же человек.

Изучите аспекты темы

Тема инвалидности разнообразна: с ней, например, пересекаются темы универсального дизайна (когда пространство делают удобным всем), адаптивного спорта, инклюзивного образования, лечения и лекарственного обеспечения, дискриминации, принятия диагноза и так далее.

Темы можно изучать самостоятельно или обращаться к экспертам за помощью. Это поможет избежать ошибок.

В практике Марии Генделевой был случай, когда во время съемок сюжета о доступной среде журналисты сняли швеллеры для чемоданов вместо доступного пандуса, который был с другой стороны здания.

Фото: Joey Banks / Unsplash

Заблуждения и стереотипы могут встречаться и в теме трудоустройства людей с инвалидностью. Михаил Новиков перечисляет, что может быть не всегда верно: например, что работник с инвалидностью будет менее продуктивным и часто уходить на больничный, что он не впишется в коллектив, что создание условий для его труда стоит больших средств.

Не всегда верно в теме трактуется понятие инклюзии. Инклюзия возникает тогда, когда люди с инвалидностью и без взаимодействуют. Не совсем верно, например, называть инклюзивной школу, где для детей с инвалидностью выделен отдельный класс и с нормотипичными детьми они не пересекаются, говорит Ольга Левченко, координатор спортивного отдела «Перспективы».

Бывает и наоборот: можно посчитать мероприятие неинклюзивным, если на нем нет людей на колясках. Но на самом деле там могут быть люди с невидимой инвалидностью (когда заболевание не видно невооруженным взглядом), добавляет Денис Роза, руководитель РООИ «Перспектива».

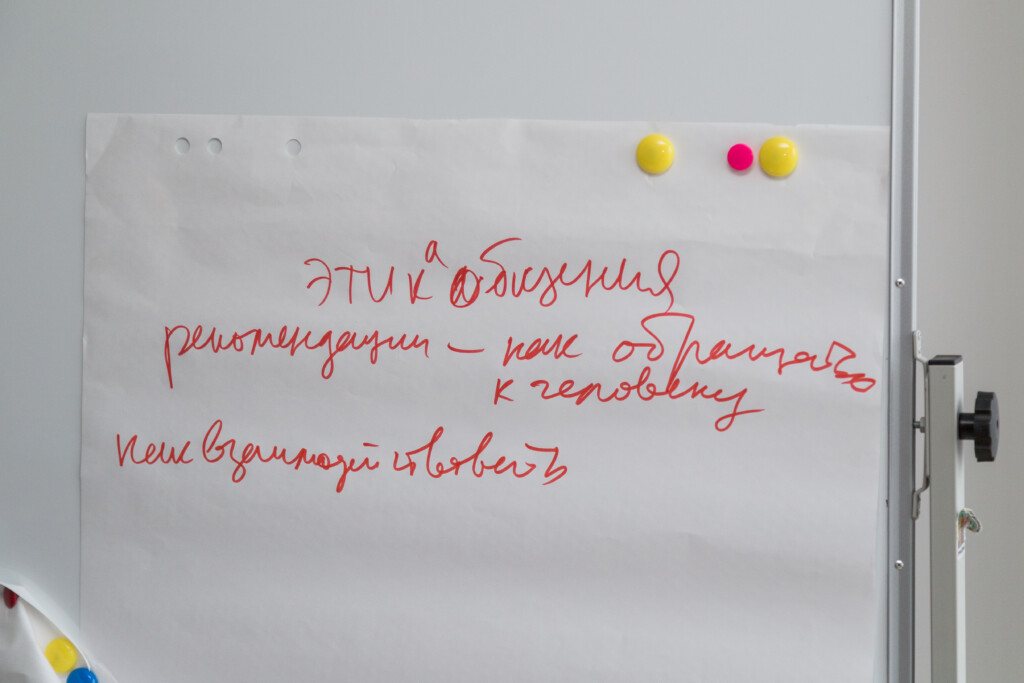

Будьте тактичными

Во время общения с героями с инвалидностью нужно быть тактичными, напоминает Марина Некрасова. Если интервью проходит очно, не стоит из добрых побуждений и желания помочь нарушать личное пространство человека. Например, браться за ручки кресла-коляски и куда-то везти человека или пытаться взять за руку незрячего человека, если они об этом не просят.

Если у человека есть сопровождающий, не нужно считать, что сам человек не может или не готов говорить, и спрашивать все о нем у другого. Человеку это может быть неприятно, поскольку создается впечатление, что он не отдельная личность, а приложение, за которое должны отвечать другие люди.

Если у человека трудности с речью или журналист не понимает, что ему говорят, нужно уточнить, какие средства коммуникации лучше использовать. Некоторым людям удобнее, например, общаться в мессенджерах.

Тактичность выражается и в лексике, которую использует журналист. Не стоит использовать слова, которые укрепляют стереотипы, советует Марина Некрасова. Например, совсем некорректно будет писать «больной» или «неполноценный». В «Перспективе» продолжают список выражений, которые могут обидеть: «человек с дефектами», «прикованный к инвалидной коляске», «умственно отсталый».

Выбор можно остановить на нейтральных фразах ( «человек на коляске», «человек с синдромом Дауна»), а в выражении «ограниченные возможности» не забывать уточнение «здоровья».

Вместе с тем некоторые выражения еще вызывают расхождения во мнениях даже среди специалистов. Поэтому беспроигрышный вариант — уточнять у конкретного эксперта или самого героя, какие слова, он считает, корректно использовать в материале или как хочет, чтобы его называли.

О чем можно писать

К теме инвалидности можно подходить с разных ракурсов. Например, можно писать о проблемах медицинской помощи людям с инвалидностью. Такие темы можно подать через формат истории с комментарием эксперта: так, например, АСИ рассказывало, как девушка пыталась добиться нужного препарата для своей мамы и как другим действовать в похожей ситуации.

Тему инвалидности можно освещать через проблему все еще сохраняющейся дискриминации. Она может выражаться в разных формах — например, в элементах недоступной среды. В этом смысле, добавляет Михаил Новиков, важно показывать, что обществу нужны условия, где будет удобно и комфортно всем.

Здесь можно использовать жанр интервью, чтобы человек с инвалидностью сам рассказал, с чем ему приходится сталкиваться. Так, однажды, рассказывает Марина, ее знакомую девушку на коляске не пустили в столичный кинотеатр, потому что там был ковролин, а колеса у коляски — грязными после улицы.

Также можно обращаться к теме принятия диагноза — особенно у людей с приобретенной инвалидностью. Это важно, потому что в таких историях можно показать, что человек все равно остается человеком и в его жизни все так же есть место счастью.

Практикум для молодых журналистов «Как писать о…» проводится в рамках проекта «Проводники социальных изменений», который реализуется АСИ при поддержке Фонда президентских грантов.