800 тысяч за сутки

Летом 2018 года интернет-журнал «7×7» оштрафовали на 840 тыс.рублей за интервью тамбовского блогера Александра Смолеева с членом федерального комитета Либертарианской партии Михаилом Световым. Штраф присудили за пропаганду наркотиков — по мнению Роскомнадзора, политик в интервью выставил «героин в более привлекательном свете».

Для сбора денег на штраф издание в течение двух месяцев — с решения суда первой инстанции до вступления приговора в силу — готовило информационную кампанию.

«Мы понимали, что будет большой интерес к нашему кейсу, потому что негативная повестка привлекает больше внимания, — говорит Павел Андреев, директор интернет-журнала «7х7». — Но люди куда активнее включаются, когда им предлагают позитивный взгляд, когда они что-то могут изменить. Поэтому задача нашей кампании была в том, чтобы негативное внимание к нам перевернуть на позитивную возможность участия. Чтобы СМИ вышли не с новостью, что нас опять оштрафовали, а что нам можно помочь».

По словам Андреева, в кампании использовали два основных инструмента. Журналисты «7х7» создали чат для людей, которые помогут активно распространить информацию — главных редакторов, популярных блогеров и инициативных людей. Они первыми получали новости из суда и владели эксклюзивной информацией.

СМИ распространяли ссылку, по которой можно было перечислить деньги. В то же время пользователям предлагали посмотреть видео о людях, которые делают сайт «7х7». В ролике журналисты показали свое «лицо» — среду, в которой они работают, и людей, ради которых пишут. Это был еще один инструмент информационной кампании.

Чтобы собирать пожертвования, на сайт интегрировали «Лейку» (инструмент для сбора пожертвований от Теплицы социальных технологий — Прим.Ред.). Нужную сумму удалось собрать за 28 часов. По словам Павла Андреева, в основном деньги жертвовали люди, которые не читают «7х7», но возмущены сложившейся ситуацией.

«Законы, которые сейчас приняты, не способствуют институционального росту независимых СМИ и общественных организаций. Но нужно к этому относиться так: мы не можем поменять среду, но это не значит, что мы не можем выжить. Нам нужно меняться самим. Нам нужно перестать быть розами, которые не могут жить в агрессивной среде, а стать одуванчиками, которые могут радовать окружающих, быть позитивными и в то же время расти даже на асфальте», — добавил Андреев.

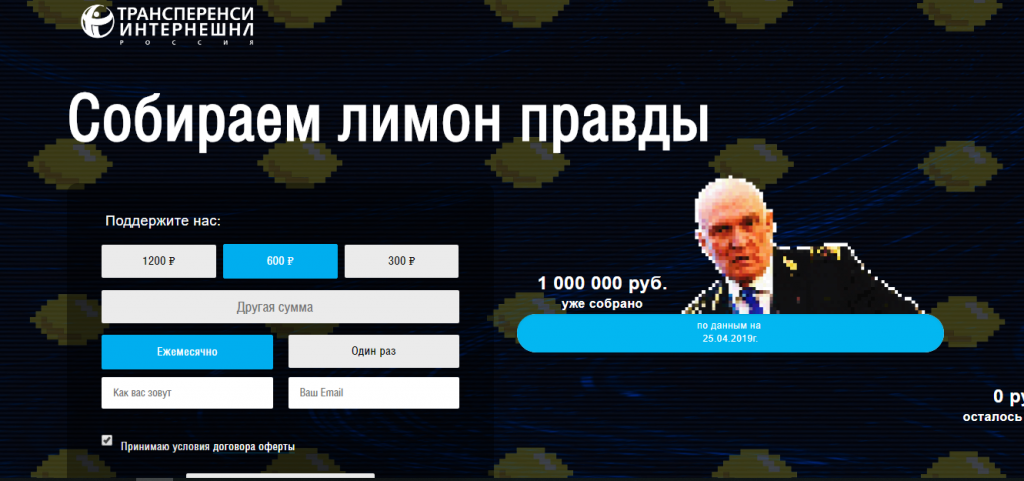

«Собрать миллион легче, чем отдать»

Штраф в 2018 году получила и организация «Трансперенси Интернешнл-Р». С правозащитников потребовали взыскать 30 млн рублей за статью-расследование о коррупционных схемах. Суд постановил выплатить штраф в 1 млн рублей.

На сайте «Трансперенси» до этого момента не было возможности пожертвовать деньги и не был заключен договор с платежными системами. По словам Марии Черных, внешнего консультанта по коммуникациям «Трансперенси Интернешнл-Р», проблема сбора заключалась в том, что обычным людям не интересны темы, которыми занимается организация. В основном «Трансперенси» проводит исследования уровня коррупции.

Если организации срочно нужно собрать деньги, необходим четкий план, считает Черных. Сотрудники организации должны корректно отвечать на вопросы и понимать, что они будут делать и как.

Первую волну публикаций и «лайков» организация собрала благодаря негативному отношению к истцу, отмечает эксперт. Но одного негатива для сбора денег недостаточно. Основатель «Трансперенси Интернешнл-Р» Елена Панфилова включилась в кампанию и начала активно писать о ней в соцсетях. Ее посты собрали большое количество репостов лидеров мнений. Миллион собрали за восемь дней.

Но собрать миллион оказалось легче, чем отдать, рассказала Мария Черных. По ее словам, денег у «Трансперенси» не запросили, а реквизитов организация не получила. В итоге она разместила объявление в «Коммерсанте» Санкт-Петербурга о поиске реквизитов Владимира Литвиненко, который требовал взыскать с организации деньги. Но пока поиски не дали результата.

Жизнь без донора

Что делать, если донор, который почти полностью финансирует организацию, больше не может этого делать? Именно в такой ситуации в 2018 году оказался фонд «Живи сейчас«, который помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

В среднем, до ухода донора, бюджет организации составлял 4,4 млн рублей в месяц. Когда главный инвестор фонда сообщил о своем решении, на счету фонда было 32 тысяч рублей, а зарплату должны были получить 87 человек, рассказывает Наталья Луговая, генеральный директор благотворительного фонда «Живи сейчас».

Фонд начал искать другие источники финансирования. Ситуация осложнялась тем, что помощь взрослым людям непопулярна среди жертвователей (БАС — заболевание взрослых, при котором человек постепенно теряет возможность двигаться, разговаривать, дышать и глотать, но сохраняет ясное сознание). Кроме того, мало кто из них представляет, что это за заболевание.

Организация начала активную информационную кампанию. За два месяца о фонде написало более 150 СМИ. Но выйти на предыдущий бюджет не удалось, поэтому пришлось сократить 42 человек.

«У нас было разделение на медицинскую и административную команду. Если мы умираем, что важнее сохранять? В первый момент, когда ты думаешь, что в России вообще нет врачей, которые бы нормально занимались этим заболеванием, понимаешь, что надо сохранять врачей. Но нам пришлось принять другое решение — мы начали врачей сокращать. Мы поняли, что если начнем сокращать команду фонда, некому будет искать деньги и продвигать информационные ресурсы, взаимодействовать с государством. Поэтому когда встал выбор, мы стали усиливать административное направление, сокращая медицинские расходы», — говорит Наталья Луговая.

Чтобы продолжать оказывать услуги, в организации решили изменить формат работы с пациентами. «Живи сейчас» предлагал удаленные и амбулаторные консультации, которые позволяли врачам принимать больше семей.

Появились и новые варианты доноров — фонд предложил пациентам рассказывать друзьям и знакомым о своей болезни и об организации, которой можно помочь. Несмотря на то, что пациенты не всегда хотели говорить о своей болезни, такой метод сработал. Количество рекуррентных платежей увеличилось.

По словам Луговой, в критической ситуации особенно важна команда — сплоченность людей и их готовность пережить кризис. Кроме того, эксперт уверена, что организации не нужно постоянно кричать о том, что она умирает, достаточно сказать, что ей нужна помощь. И, как показывает опыт, «Живи сейчас», соглашаться на единственный источник финансирования значит подвергать себя высокому риску.

Семь кампаний «Открытого пространства»

Большой опыт фандрайзинговый кампаний у «Открытого пространства» — общественного хаба для гражданских активистов и НКО в Санкт-Петербурге. Каждые полгода центр собирает деньги на аренду и коммунальные платежи.

Всего «Открытое пространство» провело шесть кампаний и собрало 1,8 млн рублей, сейчас идет седьмая. Средняя сумма пожертвований довольно большая — 2100 рублей. Кампании всегда длятся два месяца. Главное — сохранять динамику и держать жертвователей в напряжении, говорит Илья Ершов, руководитель «Открытого пространства».

Первая кампания пространства проходила на Planeta.ru. Но поскольку центр выступал как физическое лицо, ему пришлось платить комиссию и налог, рассказал Ершов.

В дальнейшем центр стал использовать более мобильные и доступные инструменты. Одним из них стала платформа «Я соберу». Это лэндинговая страница, которую придумал «Яндекс» для сбора пожертвований. Ее может создать любой человек и организация. На странице нужно указать время сбора, на что пойдут деньги и ссылку на вас.

«Каждый раз, когда начинается кампания, мы придумываем контент-план, что мы будем делать, и придумываем, какие инструменты будем использовать для наших фандрайзинговых сборов. Я пишу всем спам-письма с просьбой поддержать нас, даю ссылку. Когда моя аудитория заканчивается на Facebook (Продукт принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), я перехожу во «Вконтакте» и делаю то же самое. Потом я иду по нашей рассылке. Когда я пишу эти письма, надоедая людям, я всегда указываю ссылку на «Я соберу», — рассказал Илья Ершов.

Инструменты для сбора денег есть и в соцсетях. Во «ВКонтакте» на странице группы есть кнопка “Поддержать” (но она собирает мало денег, говорит эксперт) и виджет.

«Открытое пространство» также создало свой интернет-магазин — для этого использовали платформу ecwid.com. Друзья центра передали в магазин футболки, кружки, броши. Магазин работает и сейчас.

Когда возможностей для онлайн-сборов больше не осталось, сотрудники пространства решили провести аукцион.

«Мы почувствовали себя сообществом, людьми, которых поддерживают не визуально, а реально, это позволило всем нам развиртуализироваться. Это стало праздником активистского бреда. Мы продавали разные лоты. В какой-то момент продавали гроб. Очень важно, что этот аукцион заканчивает сбор. К концу сбора люди видят, что осталась осязаемая, понятная часть. И это мероприятие, которое обычно покрывает оставшуюся часть сбора», — добавил эксперт.

Обсуждение проходило на конференции «Сетевой апрель». Модератором выступила Наталья Баранова, главный редактор сайта Теплицы социальных технологий. Конференция «Сетевой апрель» посвящена инновациям и технологиям в общественном секторе. Ее проводит Теплица социальных технологий. Доступ к полной записи конференции можно получить по ссылке.

Подписывайтесь на канал АСИ в Яндекс.Дзен.