По данным некоммерческой организации «Семья детям», в Свердловской области живет почти 900 детей с диагнозом ВИЧ. Чтобы помочь им и их родителям легче принять диагноз, в 2023 году «Семья детям» запустила проект «Невидимые семьи». Он существует при поддержке благотворительного фонда «Дети плюс» и в партнерстве со Свердловским областным центром профилактики и борьбы со СПИДом.

«Главная задача проекта — помочь семьям, живущим с ВИЧ, не чувствовать себя в одиночестве с диагнозом, поддержать информационно и создать сообщество для взаимной поддержки», — объясняет семейный психолог, супервизор Елена Кондрашкина. С организацией она сотрудничает почти 10 лет.

О пути к помощи

Елена, как вы пришли в сферу семейного устройства? Почему решили помогать детям, их родителям, наставникам?

У меня интересная профессиональная судьба. Я закончила юридический институт МВД и какое-то время работала на госслужбе. Потом ушла в частную юридическую практику, занималась наследственным правом и бракоразводными процессами. Но в какой-то момент я поняла, что семьям, которые приходят ко мне делить имущество, нужна помощь совершенно другого рода.

У меня всегда был интерес к психологии, и тогда я решила его реализовать. Получила второе высшее как психолог-консультант, чтобы заниматься семейной психологией. И замечательный преподаватель Екатерина Александровна Редина предложила мне пройти практику в работе с приемными семьями.

После университета вы были к этому уже готовы?

Конечно нет! Когда я оглядываюсь на 14 лет назад, мне немного стыдно за то, что я вообще творила. К сожалению, на тот момент не было какой-то адекватной, выработанной системы помощи таким семьям. Это был путь отчаянного поиска приемов и подходов к работе.

Было очень непросто, но я осталась, потому что круто, когда у тебя есть возможность помогать и видеть результаты своей помощи. Работа с приемными семьями или с семьями, затронутыми ВИЧ, — это всегда про отложенный результат. Сначала ты просто делишься своими знаниями и инструментами, потом постепенно замечаешь какие-то микроизменения и только спустя годы видишь, как отразился твой небольшой вклад в ребенке, в благополучии семьи. И чувствуешь себя немного волшебником.

Фото предоставлено Еленой Кондрашкиной

Вы поддерживаете связь с семьями, с которыми когда-то работали?

Да, время от времени они возвращаются, обращаются снова. Семья — это постоянно меняющийся организм, там есть плановые кризисы, есть экстренные ситуации. И те, кому мы когда-то уже помогали, знают, что они всегда могут прийти к нам вновь.

О переживаниях и вопросах

С какими запросами или сложностями чаще всего обращаются в проект «Невидимые семьи»?

Если это кровная семья, то довольно частый запрос у родителей — по принятию собственного диагноза. Надо понимать, что люди, которые приходят в проект, смогли справиться со своей проблемой (по данным Елены Кондрашкиной, около 80% взрослых участников проекта получили ВИЧ через инъекционные наркотики. — Прим. АСИ) и сейчас живут достаточно благополучно. Но все равно мифы в отношении инфекции в обществе остаются.

Для меня это дико, но многие по-прежнему мыслят словами из песни: «У тебя СПИД, а значит, мы умрем». И нередко ВИЧ-положительные люди сами живут в этой стигме, для них мысль о том, что соседи, друзья, коллеги узнают об их ВИЧ-статусе, просто непереносима.

Также мы готовим детей к раскрытию диагноза. Сейчас в проекте занимается группа в возрасте от 10 до 12 лет, и они не знают, что они — «плюсики». Но в 13 лет свой диагноз должны знать абсолютно все дети.

Почему именно в 13?

Это возраст, когда ребенку уже нельзя врать. У нас на сопровождении, к сожалению, есть семьи, в которых подросток узнавал о своем диагнозе только в 18 лет. Это в основном истории опекунов-бабушек, которые живут с закрытыми глазами, говорят, мол, у нас нет проблем, а антиретровирусную терапию выдают ребенку под видом витаминов. И когда тот, уже совершеннолетний, узнает правду, для него это тяжелая травма. Он не понимает: я что, был недостоин того, чтобы узнать все раньше?..

У нас был проект, ориентированный как раз в первую очередь на работу с опекунскими семьями с ВИЧ-положительными подростками. Была и группа поддержки подростков, где они обсуждали какие-то вещи, которые их волновали, например отношения в паре. К сожалению, сейчас мы ее закрыли, потому что нет специалистов.

О честном разговоре с детьми

Как в целом устроен проект? Каким образом идет подготовка детей к раскрытию диагноза?

Параллельно занимаются две группы: взрослые и дети. Встречи проходят раз в месяц в течение учебного года — всего их девять.

В группе родителей в основном обсуждаются темы, связанные с родительскими компетенциями, жизнестойкостью, умением поддержать себя и своего ребенка. Приходят профильные специалисты — медики, психологи, юристы, педагоги.

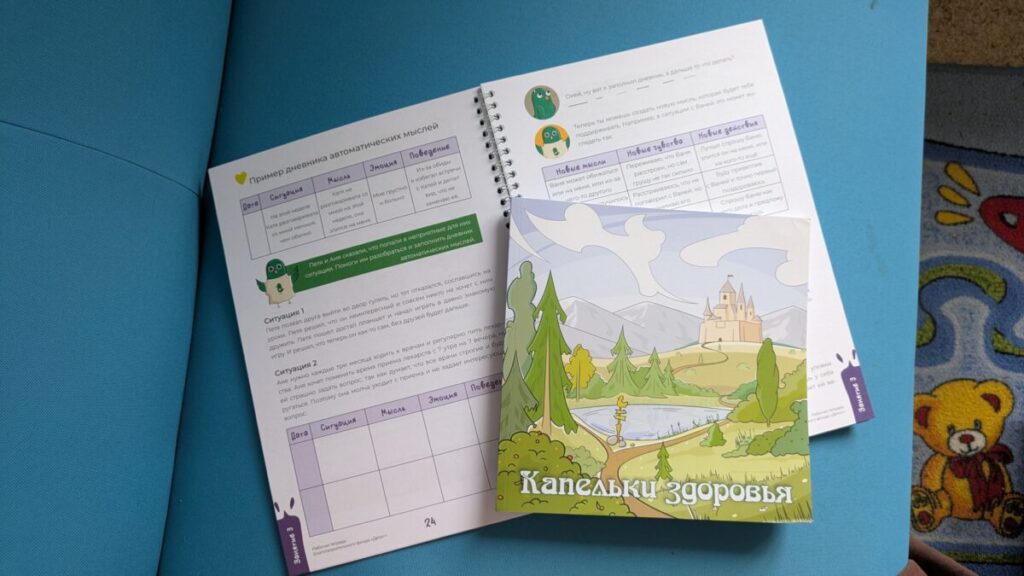

В детской программе мы говорим про эмоциональный интеллект, про личные границы, про безопасность, про умение выстраивать коммуникации. Лишь одна тема посвящена здоровому образу жизни, и в нее вшито понятие о вирусах. Все сделано так, чтобы у ребенка не было страхов, чтобы он понимал, что такое инфекция. Мы проводим тесты, следим за настроем детей, а когда видим, что ребенок эмоционально, невротически, физиологически готов к тому, чтобы диагноз принять, сообщаем об этом родителям.

Существует ли какой-то алгоритм для взрослых, чтобы такой разговор правильно провести?

Если ребенок в целом всегда живет в правде, информация о диагнозе для него в любом случае не станет шоком. Все зависит от доверительных отношений в семье, от подготовки, которую постепенно и аккуратно могут проводить родители.

Изначально любой ребенок просто принимает препараты и не особо задумывается о том, что с ним происходит. В его картине мира это норма. И только подрастая, в какой-то момент он начинает смотреть на других и замечать, что они препараты не принимают. Тогда нужно ему все объяснить на доступном ребенку языке.

Например, в Нидерландах одна приемная мама придумала для своей дочери сказку про дракона, который живет в крови, и, чтобы он не проснулся, нужно предпринимать определенные шаги. Ребенку такого объяснения обычно достаточно. Но важно уточнить, что историю про дракона не нужно рассказывать другим детям, потому что они могут испугаться.

Потом постепенно ребенок получает больше информации, как, например, у нас в проекте. И когда ему лет в 12-13 говорят про вирус, то он кивает головой и совершенно спокойно живет дальше. Еще через год или два он начинает узнавать технические подробности от родителей или специалистов, докторов. К этому моменту ребенок обычно уже в абсолютном принятии себя и такой своей особенности и у него не возникает желания ни устроить какой-то бунт, ни закрыться в себе, ни совершать другие необдуманные поступки.

А может ли что-то сделать общество, чтобы жизнь детей и подростков с ВИЧ была легче?

Мне кажется, нужно просто изучить эту тему и перестать бояться. Если люди понимают, что все мы разные, и относятся к окружающим с любыми диагнозами с пониманием и поддержкой, а не снисходительно или жалостливо, то этого уже достаточно. Кайфово жить в обществе, где нет стандартов, мифов, агрессии. Где ты можешь поддержать других, а другие могут поддержать тебя. Вот и всё.