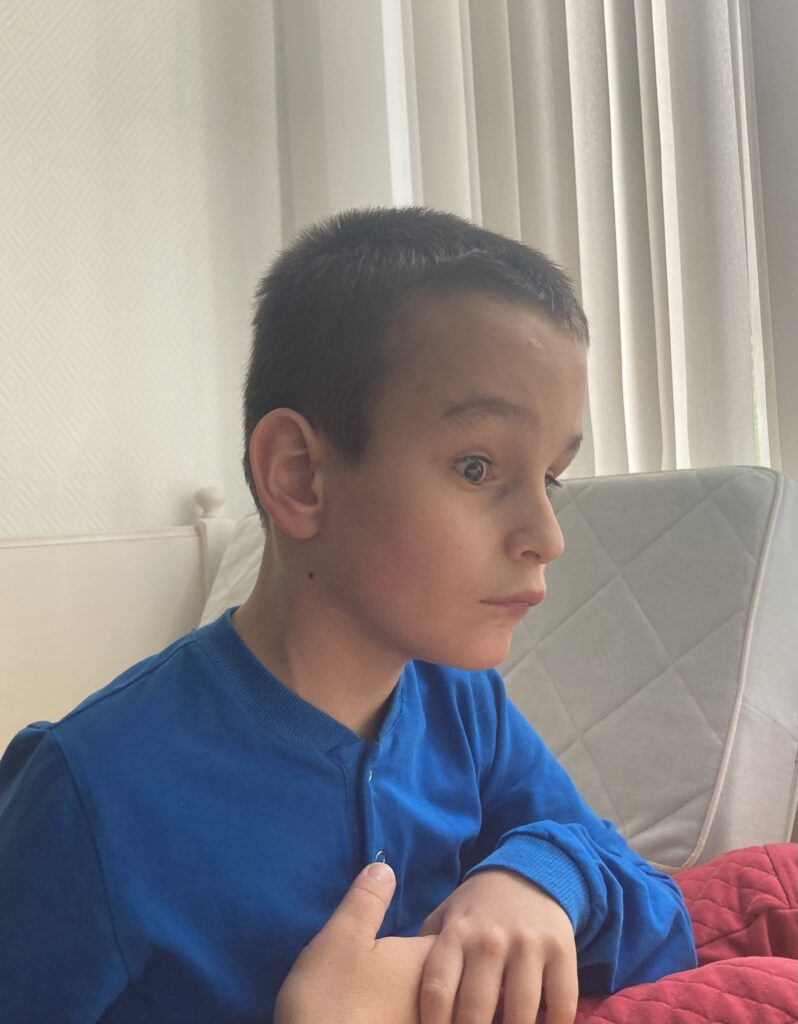

Тёме восемь, 1 сентября он стал первоклассником. У него множественные нарушения развития — двигательные, ментальные, слуха и зрения. Даже мама не знает, что и как видит Тёма. А учительница, которая теперь приходит к нему домой, тем более.

«Он родился недоношенным, сильно пострадал мозг, — рассказывает мама Артёма Олеся Кудрявцева. — Он не слепой, глаза, возможно, воспринимают информацию, а вот зрительные нервы как-то иначе, чем у нас, передают ее мозгу».

Корковые нарушения зрения и слуха не связаны с органами восприятия. «Если упрощать, то с глазами и ушами все может быть в порядке», — поясняет Мария Жихарева, руководитель психолого-педагогической службы центра «Ясенева поляна» и один из авторов исследования, участником которого два года назад стал Артём. Сейчас он включен в число испытуемых для нового, более масштабного.

Фото: АСИ

Цель таких исследований — понять, как дети с комплексными нарушениями могут использовать возможности своего зрения и слуха в повседневной жизни.

У них и так много проблем, поэтому то, как они видят и слышат, часто не первоочередной вопрос для семьи и специалистов. Хотя это понимание значительно влияет на качество жизни.

«У меня двое старших детей, но, когда рождается ребенок с особенностью, сколько бы детей у тебя ни было, ты ничего не знаешь. Тебя выписали домой — как котенка в воду бросили: куда, как плыть, что делать — ничего не понятно, — говорит Олеся. — Пока Тёма был совсем маленький, сконцентрироваться на зрении просто не было возможности. То операции на головном мозге, то мы попадали с пневмонией в больницу…»

«В работе с ребенком или подростком, у которого ограничены движения рук и ног, вероятно, снижено интеллектуальное развитие и который не говорит, специалисты будут скорее делать упор на двигательную реабилитацию и выстраивание коммуникации. А как он видит и слышит, часто остается загадкой, — поясняет Мария Жихарева. — При этом к нам очень часто приходят родители с запросом: ”Нам говорят, что ребенок не видит, а нам кажется, что он иногда как будто видит…”»

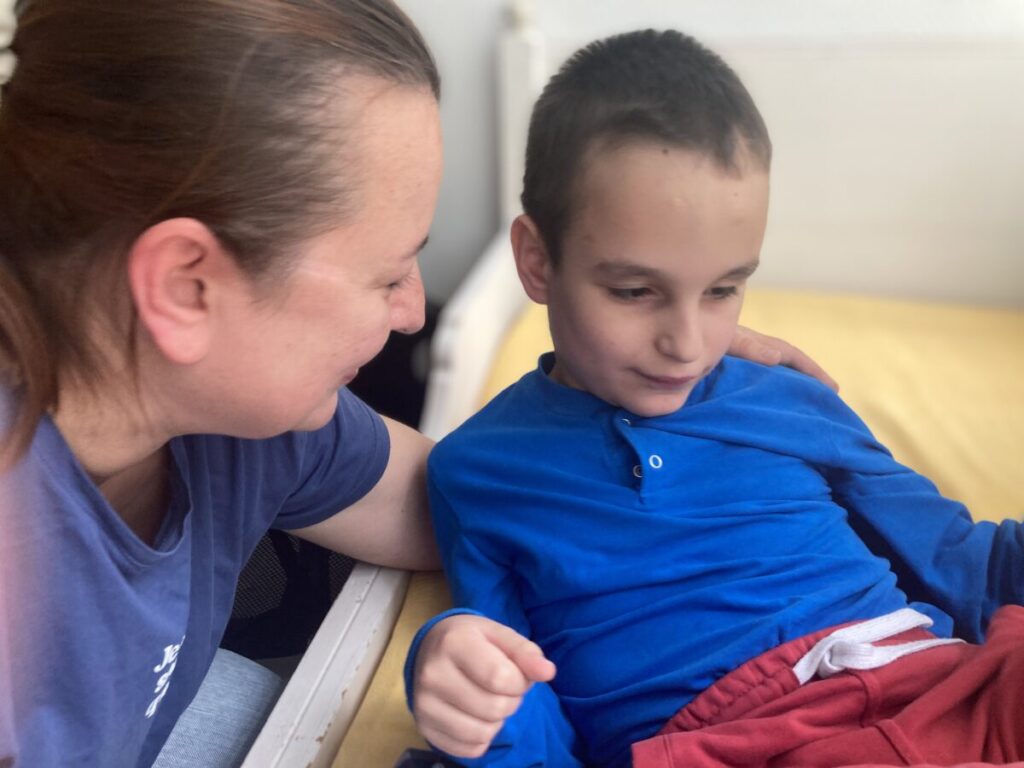

В «Ясеневу поляну» Артём попал, когда ему было около трех лет и везде был карантин. Но даже в дистанционном режиме специалистам центра удалось начать развивать слух и зрение. Сейчас Тёма посещает центр раз в неделю и занимается с физическим терапевтом, тифло- и сурдопедагогами. Но любимое у него — это мини-группа.

«Когда мы только начали сюда ездить, — рассказывает Олеся, — он занятия и специалистов мог игнорировать. И даже сейчас, если ему неинтересно, он не будет что-то делать. А на группе ему сразу были интересны другие. Он на них реагирует, поворачивается, пытается смотреть по сторонам. И с самого раннего детства я замечала, что он лучше всего фокусировался на лицах людей, смотрел в глаза».

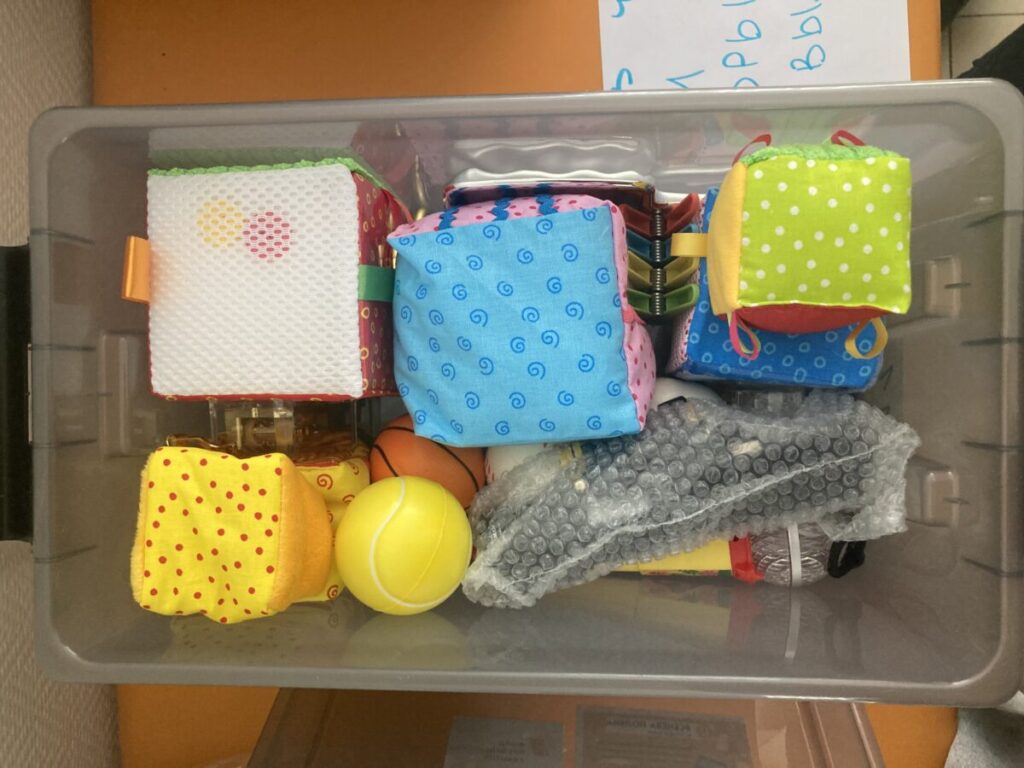

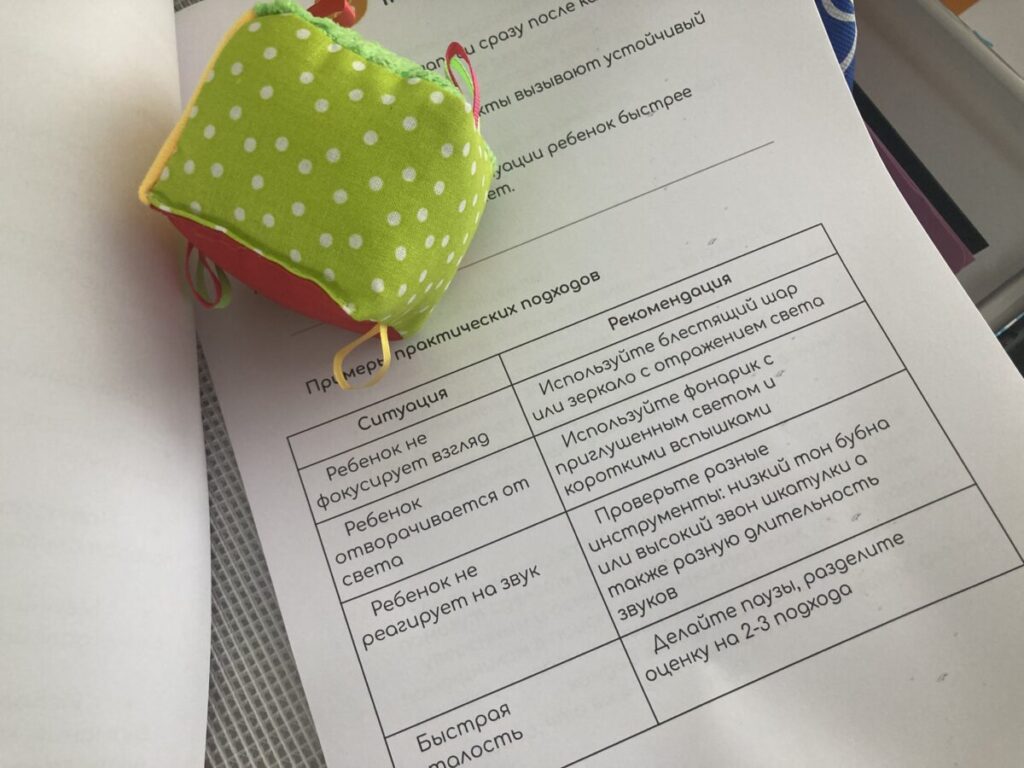

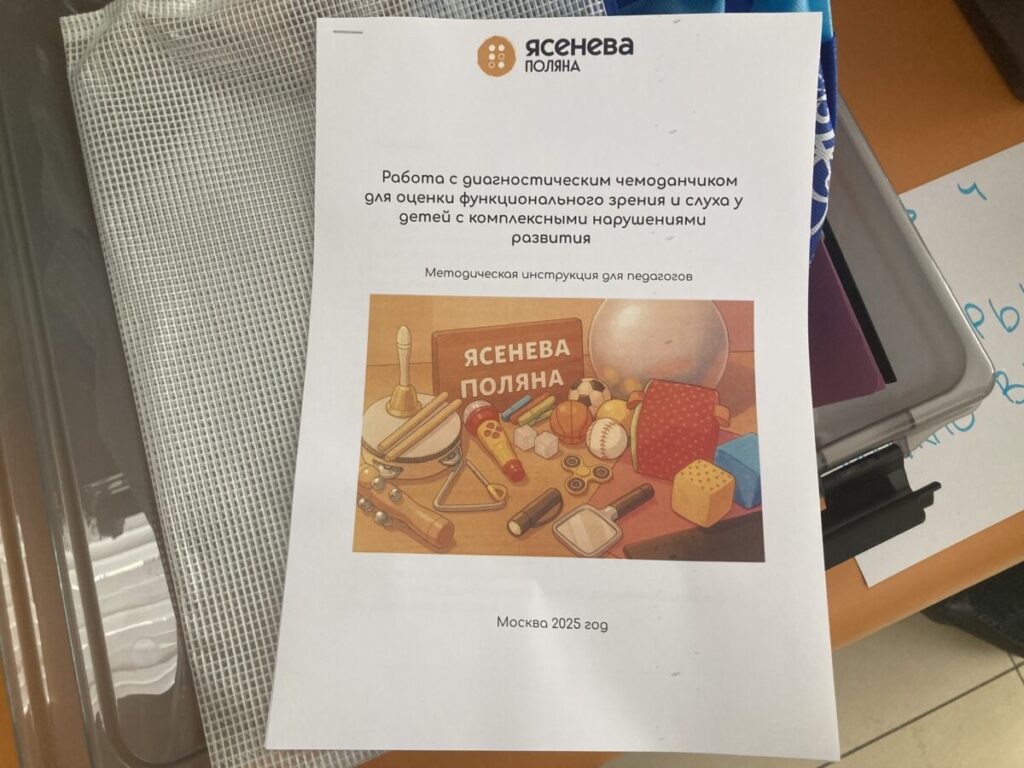

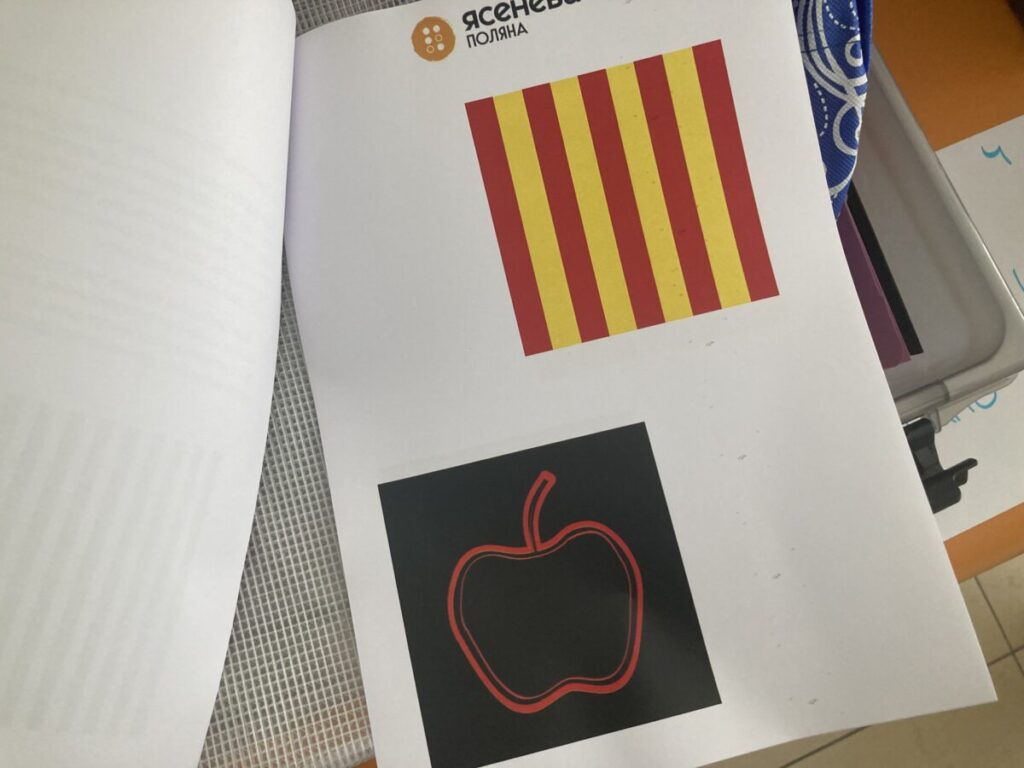

Исследование включает диагностику и наблюдение за детьми с комплексными нарушениями и анализ этих данных. Цель — понять, что и когда такие дети могут видеть и слышать и какие условия нужны, чтобы зрение и слух можно было развивать. По результатам первого исследования участники получили индивидуальные рекомендации, в которых указано, на какой цвет, положение и другие характеристики объектов они лучше реагируют, как организовать среду и проводить занятия.

До рождения Тёмы Олеся любила вышивать. «Для себя я это представляю так: много-много мелких бусинок вместе, а чтобы увидеть одну и ее разглядеть, нужно убрать остальные, — говорит Олеся. — Здесь такой же принцип: чтобы Тёма смог увидеть, нужно, например, блестящий предмет в затемненном помещении подсветить. Тогда он вычленит его из всего вокруг, сфокусируется на нем. Надо показывать ему игрушки определенных цветов, контрастные. Еще я стараюсь брать ”беззвучные” предметы, чтобы он не мог услышать и схватить не глядя, располагаю их в определенных местах и говорю: ”Посмотри глазками!” И обязательно учитываю, что ему нужно больше времени на это».

Недавно Олеся сама спросила у специалистов, нельзя ли провести диагностику еще раз, потому что она замечает, что ситуация со зрением у Артёма меняется. И оказалось, что в центре началось второе исследование.

Авторы, используя протокол оценки слуха и зрения, разработанный в прошлом проекте, изучат 150 детей в возрасте от двух до 14 лет с сенсорными нарушениями в составе комплексных, обобщат данные, выявят и опишут типичные профили развития и атипичные случаи. Это позволит создать методические рекомендации и инструменты для специалистов, работающих с детьми с комплексными нарушениями, но зачастую не знающими, что делать с особенностями восприятия, часто не очевидными и сложно диагностируемыми.

В большинстве случаев подопечные «Ясеневой поляны» и других присоединившихся к исследованию центров соглашаются включиться в эту работу. Диагностика ребенка и анкетирование родителя укладываются примерно в две недели. Другого участия от семьи не требуется, поэтому оно не сильно влияет на привычный образ жизни.

«Родители — главный источник информации про ребенка: как они его знают, не знает никто. И в анкете нет сложных для них вопросов, — говорит Мария Жихарева. — Скорее всего, они даже сразу дадут ответы, но если хотят что-то уточнить и понаблюдать в естественных рутинах, то у них есть на это время».

Специалисту понадобится несколько занятий, чтобы продиагностировать ребенка. Нужно учитывать настроение и самочувствие.

Самой Олесе приходится учитывать состояние сына каждый день. Если у Тёмы что-то болит, то она не спускает его с рук. А если все хорошо, то он с удовольствием играет с погремушками, слушает песенки, любит гулять и кататься на качелях. «Даже какие-то громкие звуки могут его обрадовать, — рассказывает мама. — Когда дрель у соседей включается, я за голову хватаюсь, а он радуется, хохочет».

Фото: АСИ

Окончательные результаты нового масштабного исследования будут только в 2028 году. И хотя оно рассчитано в первую очередь на научное сообщество, благополучателями в итоге станут дети с сенсорными нарушениями в составе комплексных и их семьи.

«Такие исследования если и проводились в России, то очень давно, — говорит Мария Жихарева. — А картина очень сильно изменилась за последнее время. Дети становятся тяжелее. Если раньше причиной комплексных нарушений были в первую очередь вирусные заболевания, то теперь это часто глубокая недоношенность. Специалистам и педагогам надо адаптироваться к новым условиям, потому что практики, разработанные 10–20 лет назад, не всегда подходят. Мы надеемся дать им современные подходы, рабочие инструменты и через это помочь большему количеству детей».

Уже сейчас Олеся планирует передать рекомендации, полученные еще после прошлого исследования, учительнице, приходящей из школы к Тёме: «Мы познакомились, мне она понравилась, у нее есть дефектологическое образование. Будет заниматься с ним по индивидуальному плану, где упор на то, что ему доступно, — например, изучать части тела, чтобы он мог показать, где у него болит. Но особенностей его она не знает, а эти рекомендации сделают занятия более эффективными: она не будет показывать ему что-то, что он просто не в состоянии увидеть и воспринять. Например, будет брать не синий предмет, а возьмет красно-желтый».

Олеся не ждет, что ее сын сможет обслуживать себя сам, не ждет каких-то чудесных результатов. «Ко мне принятие ситуации пришло уже давно. Я понимаю, что ему всегда нужна будет помощь, и напрягает только вопрос, что будет, когда я не смогу справляться…» — говорит она.

Тёма научился делать шаги с поддержкой, и мама надеется, что получится начать осваивать ходунки, потому что держать растущего мальчика ей становится все сложнее. При поддержке московского правительства в квартире установили потолочную подъемную рельсовую систему, которая тоже облегчит быт.

«На данный момент для меня главное, что у него ничего не болит, и мне важно, чтобы у него оставалось время на детство, на радость жизни, — говорит Олеся. — Вот я к нему подхожу, он мне улыбается, он меня обнимает, он уже довольный».

Фото: АСИ

Понимание того, как Тёме и таким, как он, детям проще видеть и слышать этот мир, добавляет больше новых навыков и простых радостей в их жизнь, которые важны не меньше, чем самостоятельные шаги, ходунки и коляски.

Ресурсный центр «Ясенева поляна» проводит научное исследование «Современный ребенок с сенсорными нарушениями в структуре комплексных нарушений развития» в партнерстве с Московским государственным психолого-педагогическим университетом (МГППУ) и Межрегиональной благотворительной общественной организацией «Сообщество семей слепоглухих». «Ясенева поляна» — первый в России центр, оказывающий системную поддержку слепоглухим и их семьям и обучающий специалистов по всей стране. Даже один педагог, понимающий, как работать с сенсорными нарушениями, способен менять жизнь детей с такими особенностями у себя в регионе.