Пока фильмов с тифлокомментариями в России немного, еще меньше — спектаклей или шоу. Причина заключается в дефиците специалистов. Нижнему Новгороду повезло — здесь в качестве тифлокомментатора начинала работать Вера Трубникова — одна из первых специалистов в регионах. Женщина работает со всеми театральными жанрами — от кукол до балета, консультирует учреждения и проекты культуры и туризма на тему доступной среды и помогает запускать с нуля адаптивные сервисы для посетителей.

Тифлокомментатор — специалист, который в режиме реального времени рассказывает незрячим и слабовидящим людям о том, что происходит на сцене, экране или в выставочном зале. Чтобы понять, как незрячий человек воспринимает тифлокомментарии, можно включить фильм, к которому уже есть такие комментарии, и закрыть глаза.

Воспринимая голос того, кто комментирует происходящее, человек с инвалидностью по зрению начинает придумывать образы. И чем точнее комментарий, тем больше деталей может представить незрячий зритель — от выражения лица актеров до костюмов, декораций, света. Это не просто перечисление фактов, а создание эмоциональной связи с происходящим.

Внимание к деталям

Вера, вы по образованию филолог, выпускница Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Как случилось, что вы стали тифлокомментатором?

В какой-то момент меня заинтересовала социальная сфера, волонтерство, история про то, как люди с разными особенностями здоровья могут воспринимать природу, искусство и вообще мир. В частности, люди с особенностями зрения.

Я начала изучать тему восприятия людей с особенностями зрения. Так я узнала про тифлокомментирование. Моя близкая подруга Вера Февральских, один из первых и самых опытных тифлокомментаторов в стране, рассказала мне, что есть возможность обучиться этому в институте «Реакомп» в Москве.

Это был поток обучения для сотрудников библиотек для слепых по всей стране. Но из Нижнего Новгорода из библиотеки никто не поехал, и смогла поехать я — единственный «не сотрудник библиотеки для слепых». Обучилась, вернулась и погрузилась полностью в работу. Оказалось, что эта деятельность отвечает моим склонностям и интересам, в том числе и как филолога.

Что самое сложное в работе тифлокомментатора?

Его задача — помочь состояться встрече человека и информации, в данном случае с произведением искусства. Нужно транслировать ту информацию, которая значима. А для этого важно понимать контекст, уметь обращать внимание на детали и выбирать самое важное для передачи. Естественно, все передать невозможно — для этого нет времени. Поэтому главная задача — быть лаконичным, но при этом выразительным переводчиком.

«В какой-то момент тифлокомментирование в театрах станет обязательной практикой»

На сегодня вы поработали почти со всеми театрами Нижнего Новгорода. А какими были ваши первые проекты в нашем городе?

Первым был оперный театр. Я пришла к ним, предложила сотрудничество, они приняли меня с распростертыми объятиями. Первой нашей совместной работой стала опера «Князь Игорь».

Конечно, многое зависит от желания театра. Организовать тифлокомментарии не так уж сложно, как может показаться.

Театры используют оборудование типа радиогидов, где есть приемники с наушниками и передатчик с микрофоном. В каждом театре своя ситуация, но как минимум для тифлокомментатора должно быть рабочее место, где, с одной стороны, удобно наблюдать за тем, что происходит на сцене и можно слышать звук со сцены, а с другой — не мешать сотрудникам театра или зрителям звуком своего голоса.

В одних театрах ставят специальные кабинки. Иногда я сидела в ложе под звукоизолирующим колпаком прямо над зрительным залом сбоку сцены. В оперном театре я сидела в отдельной рубке в конце зала, иногда вместе с операторами звука и света наверху, на техническом этаже.

Сложно ли было убедить театры в том, что это для них важно и значимо?

Убедить театр запустить такой сервис действительно непросто. Здесь имеет значение, насколько руководители театра считают для своего учреждения важным быть открытым.

Фото: Валерия Авдеева / Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького

Для многих главный аргумент — статус и репутация социально ответственного учреждения, которое заботится о своих гостях и старается быть открытым для широкой аудитории, для самых разных категорий посетителей. А сегодня уже появляются законодательные требования, которые государственные учреждения стремятся выполнять. Я думаю, что эта история будет продолжаться и в какой-то момент тифлокомментирование в театрах станет обязательной практикой.

Любовь тифлокомментатора

Какие спектакли для вас стали самыми интересными с точки зрения не зрителя, а тифлокомментатора?

Интересно было работать с нижегородским театром драмы. У него совершенно разноплановые спектакли. Я очень люблю спектакль «Энергичные люди» по Василию Шукшину. Он непростой в работе, потому что там есть много сценического движения, много декораций, музыка, песни, танцы. Очень насыщенный спектакль, но при этом его вполне реально комментировать.

Много и классических было постановок: «Вишневый сад», «Дни Турбиных», «На дне», «Сон в летнюю ночь», «Изергиль». Особенность драмтеатра в том, что он достаточно большое внимание уделяет и костюмам, и сценографии, и декорациям. И всегда интересно наблюдать за тем, какие технические решения в тех или иных постановках они используют, чтобы обыграть пространство пьесы.

Какой спектакль для вас стал самым сложным?

Я бы, наверное, выделила «Изергиль» по Горькому. Там очень любопытное решение, связанное с работой со светом. Это отдельная сложность для комментатора. Смотреть было приятно и интересно, но работать с этим спектаклем было непросто — пришлось придумывать нестандартные решения.

Случалось ли вам делать тифлокомментарии для фильмов? В них-то по времени ничего не меняется, можно записать комментарий и он будет всегда сопровождать фильм?

Я делала тифлокомментарии для документального кино, для художественного, для короткого метра. Озвучивала фильмы вживую во время кинопоказов на кинофестивалях и даже записывала дорожки и сама их монтировала. Но это совсем другая работа.

В случае с театром я это называю скорее подготовленной импровизацией, потому что в театре нет возможности постоянно смотреть в текст.

Фото: Валерия Авдеева / Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького

Даже в опере и балете, где, казалось бы, все заточено под конкретный хронометраж и все одинаковое, на самом деле от спектакля к спектаклю все меняется. Поэтому очень важно видеть, что происходит на сцене, быть вместе с людьми в этом спектакле. А в случае с кино это очень выверенный текст, до миллисекунд. Он должен встроиться в нужную паузу, при этом ритмом и интонацией не выбиваться из общего настроения фильма.

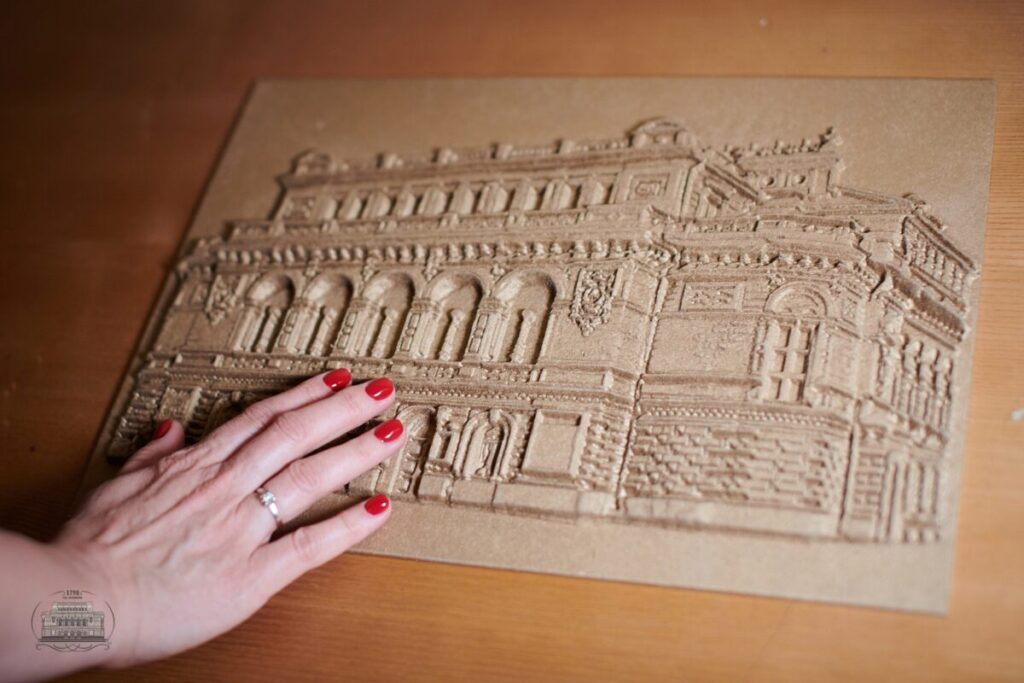

А как идет работа в музеях? Сегодня нижегородские музеи стали заказывать тактильные макеты скульптур, фотографий и картин. К ним тоже нужен тифлокомментарий.

Я работала с разными музеями страны. Тут есть свои особенности. Иногда тифлокомментарий становится треком в аудиогиде, которым люди пользуются самостоятельно при походе на выставку. Где-то это становится частью живого рассказа экскурсовода, который берет комментарии в работу и сам их озвучивает.

Но в любом случае и здесь время комментария ограничено. Текст не может быть слишком большим. И конечно, для музейных экспонатов необходима работа с источниками, с научными сотрудниками музея, искусствоведами, экскурсоводами. Такая работа требует полного погружения в тему.

С какими организациями вы работаете?

Общество слепых, библиотеки для слепых, центр «Камерата», общественная организация «Перспектива», которая работает с детьми и подростками. Есть совет по делам молодежи при обществе слепых, специализированная школа-интернат.

Масштабирование технологии и отклик зрителя

Недавно из Нижнего Новгорода вы переехали в Иркутск, какие-то из наработанных навыков вам уже пригодились?

Пока я в процессе налаживания связей, сотрудничаю с иркутским кукольным театром, который выиграл грант программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» на организацию тифлокомментирования в театре. Здесь мы будем запускать сервис с нуля.

В Иркутске есть моя коллега, Мария Кельчевская, которая сотрудничает с театром драмы. Также в планах налаживать отношения с музеями. Здесь много именно культурной жизни, но пока тифлокомментирование не так распространено, как в Нижнем, поэтому я уверена, что будет много возможностей для того, чтобы себя реализовать.

Кого вы оставили вместо себя в Нижнем Новгороде?

Моя преемница — Дарья Жаворонкова, сотрудница «Арсенала» (Волго-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. — Прим. АСИ). Она — куратор инклюзивных проектов и ведущий специалист культурно-просветительского отдела. Давно пишет тифлокомментарии к выставкам. А сегодня она работает и с театрами. Этим летом она получила образование тифлокомментатора — диплом института «Реакомп». Ей я и передала свою работу с нижегородскими театрами.

А что говорили вам зрители, которые в первый раз пришли на спектакль с тифлокомментированием и узнали, как это происходит?

Немало людей вообще не знали, что такое бывает. Всегда много эмоций у людей от того, что они могут наравне с друзьями, близкими, сходить в театр и точно так же провести вечер — посмотреть спектакль. Для людей с особенностями зрения это возможность полноценно участвовать в культурной жизни, выбираться из дома вместе с теми, кто тебе дорог, а не с волонтерами или сопровождающими. Это очень важно для них.

Люди, слушая тифлокомментарии, получают эмоции, и это — главная отдача, которую я получаю. А они встречаются с искусством благодаря возможностям такого комментирования.

Материал подготовлен по проекту «Проводники социальных изменений», который реализуется Агентством социальной информации при поддержке Фонда президентских грантов.

- Безумные идеи: что делает незрячий красноярец, чтобы город стал удобным для людей с инвалидностью

- Искусство на слух: как театры и кино становятся доступными для незрячих людей

- «Слепота — не препятствие для полноценной жизни»: как южноуральская НКО помогает незрячим людям

- Культурный обмен: инклюзивные проекты для незрячих людей

- Зачем в магнитогорском детсаду обучают шрифту Брайля зрячих и незрячих