20–21 октября в Москве прошла научно-практическая конференция «Филантропия: наука и практика», организованная Фондом Потанина. Конференция стала площадкой для обсуждения современных тенденций развития филантропии в России и мире, роли научных исследований в формировании эффективной социальной политики и укреплении гражданского общества.

Корреспондент АСИ посетил секцию «Ценности и перспективы НКО» и собрал наиболее интересные идеи участников.

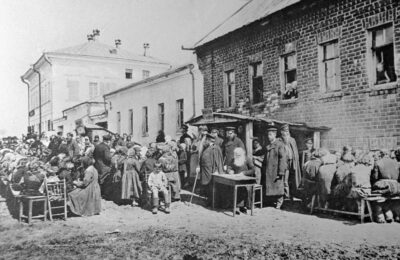

Благотворительность до революции была религиозной

Галина Ульянова, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, рассказала о том, как развивалась российская благотворительность до 1917 года.

Исследователь упомянула последовательное возникновение дореволюционных институций, которые занимались благотворительностью. В 1775 году появился Приказ общественного призрения, позже — Ведомство учреждений императрицы Марии и Императорское человеколюбивое общество.

Также Галина Ульянова рассказала об основных документах, которые регламентировали благотворительность до революции, и наиболее крупных социальных проектах — Боткинской больнице, больнице Солдатенкова и других.

«Общество до революции было в значительной степени религиозным, — сказала Галина Ульянова. – Уроки Закона Божьего были во всех гимназиях. Из них ученики знали, что Иоанн Златоуст рекомендовал использовать богатство для дел милости и человеколюбия. Также была идея совершенствования души: каждый человек должен был преодолевать в себе скаредность».

Исследовательница отметила, что эпидемии и сложные бытовые условия делали понятной для всех идею хрупкости человеческой жизни. Также богатые люди хотели сделать более комфортной и безопасной жизнь в тех районах городов, где жили сами.

Но помимо православных, собственные благотворительные проекты в России XIX века были и у других конфессий — мусульман, католиков и иудеев.

Благотворительность — это не только НКО

Вероника Мисютина, руководитель направления социальных инициатив Центра устойчивого развития «Сколково», рассказала об исследованиях благотворительности в России, которые проводят ее коллеги.

Эксперт отметила, что исследования благотворительности в современной России сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, есть сложности с определением границ благотворительного сектора, ведь юридический статус НКО бывает и у организаций, учрежденных государством.

Статистика благотворительных пожертвований в разных открытых источниках противоречива, отрывочна и неполна. Причем такая картина складывается как на федеральном, так и на региональном уровне.

А еще в последние годы не очень верно говорить о «работе благотворительного сектора» или «филантропии владельцев капитала» только в контексте НКО, продолжила эксперт.

«Свое основное социальное воздействие предприниматели и инвесторы оказывают через привычные им инструменты — предпринимательство и инвестиции, — сказала Вероника Мисютина. — НКО присутствуют в этой системе только как один из механизмов».

Так возникают инвестиции бизнеса, имеющие социальный эффект. Есть также инвестиции бизнеса в социальную сферу и социальное предпринимательство. Изучая тему благотворительности, некорректно избегать этих тем и ограничиваться только сферой НКО, считают эксперты.

Также бизнесу и НКО нужно сначала договориться, в какую именно сторону они хотят менять общество. Хотя в будущем, по мнению Вероники Мисютиной, вопрос об институциональной принадлежности вообще исчезнет из сферы благотворительности. Будет все равно, кто работает в этой сфере — НКО или бизнес.

Фото: Eduardo Barrios / Unsplash

«Мы живем во время цифровизации. Вскоре организационно-правовой статус станет пережитком, мы увидим его уход. Объектом налогообложения и регулирования становится на юридическое лицо, а денежная операция, — сказала Вероника Мисютина. — Стратегирование в моменте это осложняет, но у владельцев капитала появляется огромный выбор способов его применить.

Кому верят россияне?

Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, рассказала о мониторинге, который центр проводит почти 20 лет.

Больше половины россиян считает, что большинству благотворительных организаций можно доверять. При этом доверяет конкретным организациям не более 7%.

По опросам, половина россиян считает, что НКО должны помогать участникам СВО и членам их семей. 80% россиян полагает, что НКО должны работать в разных отраслях социальной сферы.

Работу отечественного здравоохранения и образования как «хорошую» на конец 2024 года оценивали от 14 до 18% россиян. В 2013 году, когда центр начал проводить опросы, доля положительных оценок была 5–8%. Таким образом, запрос на работу НКО не становится меньше.

При этом с 2021 по 2024 год рос запрос на участие государства в разных областях жизни. Например, фондам, основанным при участии государства, в сентябре 2025 года доверяли 32% россиян. Фондам, основанным частными гражданами, доверяли 13%.

И 46% руководителей НКО в 2025 году считают, что они должны заниматься разработкой и реализацией общественно значимых проектов совместно с государством.

Зачем НКО исследования

Юлия Скокова, директор Центра исследований фонда «Друзья», говорила о важности исследований для НКО.

По ее словам, 78% НКО, которые сотрудничали с фондом «Друзья», сегодня используют в своей повседневной работе опросы о качестве оказанных ими услуг или другие формы обратной связи. 55% используют мониторинговые оценки, а 13% имеют отдельного сотрудника, который занимается аналитикой. Еще 20% привлекают для этой задачи интеллектуальных волонтеров.

Многие НКО хотели бы проводить исследования, но не все понимают, какие именно и как их применять при планировании дальнейшей деятельности.

Также Юлия рассказала о нескольких исследованиях, которые центр проводил по заказам разных фондов. Например, фонд «Искусство, наука и спорт» заказывал центру исследование, когда запускал в Кемеровской области программу трудоустройства людей с инвалидностью по зрению.

«По идее, каждая НКО должна начинать внедрение каждой своей программы именно с научного исследования. Они же часто начинают работать, исходя из своего богатого жизненного опыта», — сказала Юлия.

Выезды на место, а также интервью с людьми с инвалидностью по зрению, которые провел центр, помогли фонду определить KPI программы и рассчитать ее финансирование.

Также исследования нужны фандрайзинговым отделам. Важно понимать, какие доноры поддерживают НКО, почему они это делают, кто является потенциальным жертвователем и кто из них может стать реальным.

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Фонд «Гуманитарный проект» попросил центр рассчитать долю россиян, которые могут поддерживать организации, занимающиеся непопулярными в обществе темами. Это помощь людям с ВИЧ, работа с бездомными, домашним или сексуализированным насилием. Юлия Скокова подчеркнула, что организации, работающие в близких сферах, могут заказывать исследования совместно.

Еще возможные задачи исследований — оценка социального эффекта или состояния НКО и волонтерства.

НКО стоят на волонтерах

Ольга Дроздова, руководитель социальных проектов и программ Агентства социальной информации, представила исследование АСИ «Практики работы НКО с волонтерами:

оценка эффективности и обратная связь».

Ольга подчеркнула, что предметом исследования были практики московских организаций по развитию социального волонтерства.

Исследование показало: в социальном волонтерстве занят небольшой процент от общего числа добровольцев. При этом чаще всего это взрослые люди. Поэтому организациям приходится вести дополнительную работу по привлечению волонтеров в эту деятельность.

Используются для этого разные пути. Эффективный инструмент привлечения волонтеров — социальные сети. Для работы сарафанного радио нужно строить горизонтальные связи. А дни открытых дверей оказываются эффективны, если объявления о них будущие волонтеры смогут увидеть.

Мотивацию пришедших в социальное волонтерство НКО иногда понимают весьма приблизительно. Чаще всего это желание сделать что-то полезное, изменить общество к лучшему. При этом многие НКО заметили: с волонтерами надо поддерживать коммуникацию. Иногда на это уходит больше ресурсов, чем на работу с подопечными.

В качестве инструмента удержания волонтеров хорошо работает благодарность. Причем она должна быть выражена публично, лично и за конкретные особенности работы. Нередко сами волонтеры благодарность в свой адрес очень ценят, но вслух говорить об этом стесняются.