«К 2030 году я закрою фонд “Дети-бабочки”. Потому что цель любой настоящей благотворительности — сделать так, чтобы она больше не была нужна», — говорит Алена Куратова, основатель фонда.

Организация была создана в 2011 году и к своему 20-летию планирует завершить деятельность. Задача не в том, чтобы работать вечно, а в том, чтобы создать устойчивую инфраструктуру помощи людям с редкими заболеваниями, объединяющую врачей, государство, бизнес и пациентов, — и передать ее стране.

«За оставшиеся пять лет нам нужно закрепить то, что уже работает: передать регионам систему сопровождения пациентов, регистр, который позволяет учитывать и наблюдать людей с редкими диагнозами, наработанные методики обучения врачей, IТ-решения для НКО. Все, что мы сделали, должно работать внутри государства как часть его гуманитарной архитектуры», — поясняет Куратова.

Сегодня фонд «Дети-бабочки» многими воспринимается как образцовая инфраструктурная НКО, сочетающая гуманизм и технологичность. Она не просто помогает людям с орфанными заболеваниями, но и создает механизмы, которые формируют новую культуру заботы и государственного участия.

20 лет системной работы: как построить инфраструктуру гуманности

За 15 лет работы фонд «Дети-бабочки» стал координирующим центром, который выстраивает взаимодействие между медициной, социальной сферой и цифровыми технологиями.

Фонд объединяет 14 тысяч врачей, более 2600 пациентов, сотни специалистов и партнеров по всей стране. Его программы работают в 89 регионах России и пяти странах СНГ, а сеть включает уже 12 центров генных дерматозов — последний из них открыт в 2025 году в Тыве.

На базе фонда создана Международная ассоциация по генетическим заболеваниям (МАГЗ). Она объединяет специалистов России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и Армении. Это площадка, где врачебное сообщество стран СНГ совместно вырабатывает подходы к диагностике и терапии редких заболеваний.

«Мы создавали систему, которая должна была выдержать время — со всеми его кризисами, санкциями, сменами приоритетов. И она выдержала», — говорит Куратова.

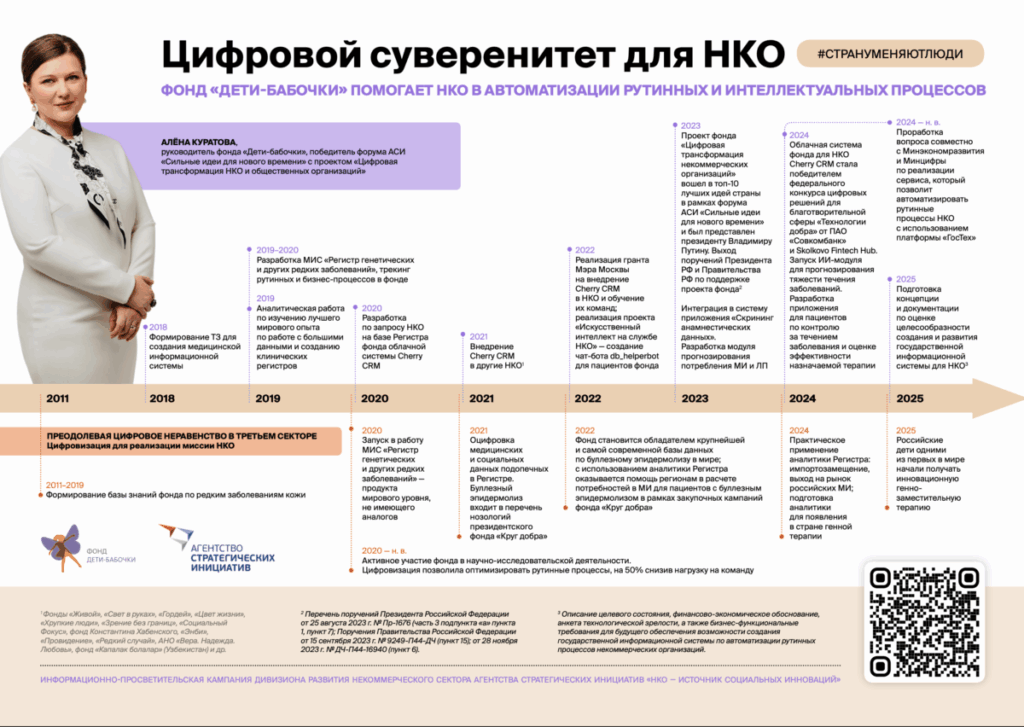

Сегодня фонд — лидер по цифровизации в своей сфере. Разработанная им медицинская информационная система «Регистр генетических и других редких заболеваний» — крупнейшая в мире база данных по буллезному эпидермолизу и ихтиозу. Система не просто учитывает пациентов. Она прогнозирует развитие заболеваний, потребности в лечении, обеспечении и реабилитации.

Проект фонда по цифровизации некоммерческих организаций вошел в топ-10 лучших инициатив страны на форуме Агентства стратегических инцииатив «Сильные идеи для нового времени» в 2023 году. По итогам форума были выпущены поручения президента и правительства РФ о развитии цифровых решений для третьего сектора.

«Нам важно было доказать, что НКО — это не просто просьбы о помощи. Это драйверы технологического развития. Мы — часть национальной инфраструктуры», — отмечает Куратова.

Импортозамещение и наука: от повязок до генной терапии

Благодаря созданному «Регистру редких заболеваний» фонд смог в кратчайшие сроки собрать и систематизировать данные о пациентах, нуждающихся в перевязочных материалах. Эту информацию команда передала производителям и государственным структурам для разработки отечественных аналогов.

Так появились стерильные повязки «Рупитель», Hydrosafe и Upflow, заменившие импортные материалы, использовавшиеся для ухода за пациентами с буллезным эпидермолизом. Все три изделия включены в перечень закупок фонда «Круг добра».

«Когда мы начинали, никто не думал, что НКО может участвовать в развитии отечественной медицинской индустрии. А мы сделали это. У нас появилась “вторая кожа” для наших пациентов, и это — российская разработка», — говорит Куратова.

Сегодня фонд активно участвует в исследованиях по генной терапии, цифровом анализе клинических данных и разработке новых стандартов ухода за пациентами с орфанными диагнозами. Команда фонда публикует научные статьи, помогает исследователям и врачам выстраивать взаимодействие на базе регистра.

«Импортозамещение — это не только про замену продукта. Это про независимость страны, про то, что мы больше не заложники глобального рынка. Мы создаем то, что продлевает жизнь людям — и делает нас сильнее», — отмечает она.

«Редкие женщины»: когда забота становится экономикой

Если медицинская часть работы фонда направлена на создание систем помощи, то социальное направление отвечает за сохранение основы этой системы — семьи. Чтобы помогать родителям детей с буллезным эпидермолизом, придумали проект «Редкие женщины».

«Мы давно поняли: помогать нужно не только ребенку, но и маме. Потому что если мама не справляется, рушится все — и лечение, и семья», — говорит Куратова.

Проект объединяет женщин, воспитывающих детей с редкими заболеваниями, и помогает им вернуться в профессию, вернуть уверенность в своих силах и восстановить экономическую независимость. Фонд создал для них экосистему поддержки — от психологической помощи до обучения и трудоустройства.

За время реализации программы:

- более тысячи участниц из 41 региона прошли обучение;

- 90% отметили улучшение микроклимата в семье;

- 22% получили дополнительное образование;

- 10% открыли собственное дело;

- 7% нашли работу.

Проект стал партнером национального проекта «Демография» и победителем Международной премии #МыВместе.

«Эти женщины возвращаются в экономику страны. Они перестают быть получателями пособий и становятся налогоплательщиками. Но главное — они меняют отношение к материнству в семьях с особыми детьми. Снимается стигма, появляется уважение и осознание, что это женщины силы, а не женщины беды», — говорит Куратова.

Сейчас фонд развивает новое направление — «Редкие женщины 3.0», в которое входит программа совместной реабилитации матери и ребенка. Планируется также открытие пилотных проектов в нескольких регионах страны.

2030: когда миссия станет системой

К 2030 году фонд «Дети-бабочки» планирует завершить свою основную миссию и передать государству созданную им систему. Цифровые технологии, регистр, программы обучения, методические и научные наработки, работа центров генных дерматозов — все это уже встроили в государственную систему помощи.

«Наш фонд был создан, чтобы стать ненужным. Все, что мы сделали, должно работать в системе государства. Тогда мы сможем сказать, что миссия выполнена», — говорит Алена Куратова.

Фонд «Дети-бабочки» остается примером того, как благотворительность может не просто помогать, а создавать устойчивые институты развития общества, в которых гуманность становится частью национальной стратегии, а забота — нормой.

Материал подготовлен совместно с Агентством стратегических инициатив в рамках серии тематических публикаций «СО НКО — источник социальных инноваций».