Она вспоминает: «Еще совсем маленькой рассаживала игрушки, кукол и что-то им рассказывала, объясняла». Теперь вокруг крепкие, выше нее, взрослые уже парни, готовые слушать и выполнять ее просьбы. Пойти покрасить веранду в социальном центре – легко! Сыграть в спектакле вместе с молодыми людьми с ментальной инвалидностью – с удовольствием! Всю жизнь она работает в школах и детских садах, и вот уже десять лет отдает свободное время им – сначала воспитанникам, теперь уже выпускникам детдома. А они готовы отдавать ей свое.

«Молодежь спешит на помощь» – группа подопечных Елены Спильной, которые готовы выполнять несложные работы (повесить полку или шторы, вымыть окна, что-то починить) для людей пожилых или с ослабленным здоровьем. Раз в неделю они приезжают в центр «Рафаил», где проходят творческие занятия и адаптационные мастерские для людей с инвалидностью и ментальными нарушениям, и участвуют в проекте «Открытая дверь».

Елена Спильная – логопед, педагог, волонтер и «мама» для своих уже взрослых подопечных:

«В учительницу я играла, но не осознавала, что именно в этом должна реализоваться. Поступила в физико-математический лицей, потом в МЭИ. Все хорошо шло, а я как-то погасла, прямо плакала. И не понимала, если я не инженер, тогда кто?

Я ходила в церковь, и там в воскресной школе учительница заболела. Меня попросили подменить. Надо было выступить перед всей школой сразу. Ну а мне 18 лет, студентка-первокурсница – я очень переживала, готовилась, выучила что-то… И вот выхожу, стою, смотрю в эти детские глаза и понимаю: «Вот! Мое!». И все, я стала потихонечку перестраиваться на педагогическое образование: получила профессию учитель начальных классов, потом логопед, потом дефектолог…

В какой-то момент мы с семьей решили взять малыша. Я записалась в Школу приемных родителей. Там у каждого свой запрос, я пришла, ну, максимум за трехлеткой. Психолог нам говорит: «Когда будут дни открытых дверей в детских домах, пожалуйста, обратите внимание на подростков. Они самые одинокие». У меня кольнуло, ладно, думаю, обращу.

Как-то быстро прошла учеба, экзамены, и нас стали приглашать в детские дома. Первый раз пришла, посмотрела, вышла в слезах: «Это не для меня!» – так оказалось больно видеть столько детей без мам, без пап.

Фото: Мария Муравьева / АСИ

Потом снова приглашение. Думаю: «Не пойду». А ноги сами идут. И вот во второй раз во мне как будто открылось что-то. Я обычно стеснительный человек, а тут стала общаться, особенно с подростками, и как-то так все закрутилось, образовался вокруг меня кружок этих подростков, и все: минутка свободная – я там.

В администрации стали спрашивать: «От какой организации?» – «Да я сама по себе…». Показала дипломы свои, тогда они: «Пожалуйста, работайте».

К младшим я ходила как логопед, к старшим – заниматься с ними социализацией и подготовкой к комиссии по дееспособности. И первое время продолжала посещать дни открытых дверей, присматриваться – я же за ребенком пришла.

А когда мы сидели кружочком, подростки вокруг меня, каждый как-то пытался показать: «Меня, меня бери!», потому что они понимали, чувствовали, зачем я здесь. Как из них выбрать одного, если я уже всех люблю? Я смотрела в их глаза и понимала: одного возьму – другого предам. И в какой-то момент приняла решение, что им всем буду служить.

Фото: Мария Муравьева / АСИ

Муж воспринял это нормально. Он тоже многих мальчишек знает и, хоть они сейчас уже живут самостоятельно, по телефону беседует с ними до сих пор, по-мужски им что-то рассказывает, объясняет. Но так как в детских домах в основном работают женщины, то они немножко держат с ним дистанцию. Но раз он мой муж, то, значит, хороший человек, они так считают.

Сама я очень долго проходила разные барьеры, чтобы стать их другом. У меня уже стаж был точно лет 20, я считала себя матерым педагогом. А когда пришла в детский дом, стала попадать в такие ситуации, которые заставили меня некоторые моменты вообще полностью пересмотреть.

Первое время проверки были постоянные. День в детдоме был испытанием, случались просто какие-то неадекватные вещи, а сейчас уже как-то все забылось.

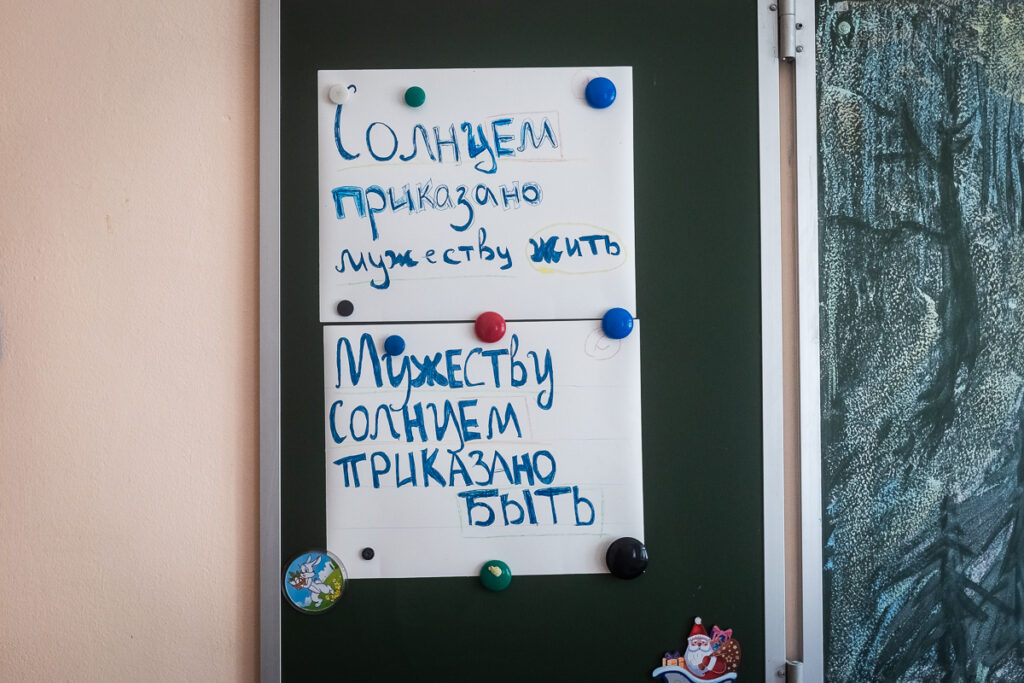

Многие отставали в школе. Я находила учителей, сама получила квалификацию преподавателя русского и литературы, занималась с ними. У них навыка учиться вообще не было. Я говорила: «Ну, пожалуйста, делай уроки». А в ответ: «Да зачем мне это надо? Я никому не нужен и себе не нужен!»

Помню, мальчик одной рукой пишет в тетрадке, другой меня за руку держит и ругается: «Идите отсюда!»… Представьте, что у него в душе творилось? И мне надо было разобраться и понять, что он хочет, чтобы я все-таки осталась.

Это колоссальный опыт, тяжелый, я приезжала оттуда вообще никакая. А душа при этом пела, потому что было ощущение, что я делаю то, что надо.

Вспоминается почему-то такой случай. У меня были там тапочки. И вот я уходила, мальчик один аккуратно их взял: «К себе положу, а то своруют», и забрал. А потом пандемия, меня долго не было, и когда я наконец смогла прийти, он уже выпустился, а тапочки мои стояли – сохранил.

За время ковида уже почти все, с кем я занималась, подросли и либо перешли в центр социальной постинтернатной адаптации, либо получили квартиры. Поэтому мы стали уже где-то встречаться в общественных местах.

Я занималась с большим количеством детей, более ста точно. Девочки среди них тоже были. Но они более самостоятельные, они стали на крыло, некоторые уже замужем, своих детишек имеют.

А с мальчишками дольше это тянется – то одно, то другое… Хотя лучше стало. Например, готовить научились, не спрашивают уже по ночам, как макароны варить. Сейчас у них вопросы, как на работе удержаться, как от вредной привычки избавиться.

Когда вышли из детского дома, они оказались очень незащищенными. Один мальчишечка получил жилье и говорил: «Я боюсь в квартире быть один». Он не привык. Его признали дееспособным, а он сам на комиссии просил, чтобы его хотя бы на год оставили под опекой государства. Потом постепенно страхи ушли, сейчас живет самостоятельно, все нормально.

Кто-то выпустился, а школу не закончил – надо и работать, и учиться, для этого искали в Москве вечернюю школу. Или они устраивались на работу курьерами, например, но не понимали, где действительно работа, а где обман. Много разных вопросов.

Когда они получают деньги подъемные, тоже проблема. Они не умеют ими правильно пользоваться. Откуда-то рядом появляются люди, которые могут развести, обмануть. Пара человек слабыми оказались в отношении алкоголя, тоже прорабатывалось это все.

А один мальчик обул весь детский дом. Ему надо мебель себе покупать, а он купил ботинки всем. Хорошо, нашлись добрые люди – собрали ему кровать и все, что нужно, потому что деньги он все потратил.

Когда они один за другим стали получать квартиры, у нас наступил «мебельный период». Приходилось одновременно троим-четверым в этом помогать. Были тетрадки с записями, с кем созвониться, откуда что везти. Нас поддерживала корреспондент Ольга Соколова. Люди узнавали о нас и наших проблемах из районных газет и отдавали и кухонные гарнитуры, и холодильники, технику, мебель. Одна женщина пригласила стиральную машинку забрать, а сама и компьютер, и еще что-то отдала: «Забирайте, только чтобы у вас все хорошо было!»

И на этом фоне еще с детдомовских лет у меня зрела мысль, что им легко все достается. Пришел в столовую – получил обед, пришел в спальню – там уже полы помыли. В семье у ребенка какие-то обязанности есть, а у них тут пробел. И в то же время они чувствуют, что ничьи, и в глубине души все очень раненые, самооценка очень низкая.

С одной стороны, они никому не нужны, а с другой – весь мир им должен. И вот это беда. Как разогреть это сердечко, чтобы оно было теплое, чтобы оно живое было?

Я говорила: «Смотри, сколько вокруг людей добрых – они тебя не знают, но тебе отдают. На них это тоже не с Луны свалилось, они зарабатывали, покупали, а теперь хотят помочь. А ты так можешь?».

Друг друга-то они стараются поддержать, но тоже, когда уже совсем край, потому что им самим надо как-то выжить, заработать где-то. Когда они немного встали на ноги, я стала их привлекать к волонтерству.

Мы сначала предлагали помощь пожилым людям в районе, где живем. А потом стали ездить в центр «Рафаил», где руководитель Валентина Загрядская нас встретила и приняла. Что-то красили, чинили.

И один мальчик говорит: «Какое мы хорошее дело сделали! У меня прямо в сердце песни!» Потом попросил фотографии прислать. «Ой, как здорово! А я-то думал, я ни на что не способен, не нужен». Говорю: «Что ты? Ты приезжай, помогай обязательно».

Диванчик какой-то нужно было перенести, еще что-то такое сделать, где мужская сила нужна. Они приезжают, какие-то просто элементарные вещи делают и преображаются, по-другому себя ощущают. Одно дело, когда надо себя обеспечить, а другое, когда выходишь наружу и делаешь для другого. Некоторые из рук просто все вырывают, хотят помочь, все готовы делать – и батарею чинить, и в спектаклях участвовать.

В «Рафаиле» занимаются молодые люди с инвалидностью, ментальными особенностями, но мои мальчишки с детского дома к этому привыкли. Рядом с более менее здоровыми детьми были и с серьезными нарушениями. Они там уже им помогали обуваться, одеваться, на колясках возили. В этом плане они очень отзывчивые. И вообще – добрые.

Слабые места, конечно, у них есть. Но работа начиналась еще там, в детдоме. Я без конца, до того, что голос пропадал, что-то говорила. Причем удивительно – они слушали! Могли десять раз послать, но нет.

Критику они плохо воспринимают, надо аккуратно, поддержать, крылья дать. Говорю им: «Вы взрослые, вы мужчины, нужно и слово уметь держать, и кодекс чести иметь».

Конечно, меня каждая их ошибка и неудача ранит. Если с ними что-то не очень хорошее происходит, я это перебаливаю. У меня несколько лекарств есть основных. Во-первых, у меня много друзей, я делюсь, рассказываю, ищу, как и кто может помочь – фонд, психолог, неравнодушные люди. Во-вторых, я все время должна сама себя приводить в норму, потому что понимаю: им трудно будет.

Если что-то происходит тяжелое, а тем более, на что я не могу повлиять, я как верующий человек отдаю это Богу, молюсь. И еще всегда стараюсь, чтобы они были в чем-то задействованы, руками работали. Когда они заняты, я спокойна.

Ну и потом, они же не только у меня что-то забирают и какие-то проблемы несут. Они же и утешение приносят, и радость.

Фото: Мария Муравьева / АСИ

Я пришла в детдом за малышом, а получила целую семью подростков. Не могла найти им учителя, сама выучилась. Не хватало знаний и понимания – еще и на клиническую психологию пошла. Такой путь проделала, что, бывает, меня спрашивают, не пора ли на другой уровень переходить, самой фонд открывать? Конечно, я хотела бы больше охватить человек, и, может быть, это тоже когда-то сложится.

Но с другой стороны, мое основное образование – логопед. А логопед – это индивидуально. Масштабно всем звук Р не поставишь. Можно ли тут масштабно – не знаю…

Для меня важно, чтобы мои «сыночки» встали на ноги и были хорошими людьми. Бывает, конечно, что бьешься-бьешься, а опять проблемы какие-то. Но я быстро реабилитируюсь, потому что если один расстроит, так другой хоть чуть-чуть порадует. И тогда я вижу, что не зря все это делается».

Этот материал — часть проекта «Волонтерский вопрос: информация, опыт и практики НКО», который АСИ реализует при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Другие новости и статьи о московских социальных волонтерах — по ссылке.