Давайте начнем с самого начала, с истоков. Расскажите, где вы родились, каким запомнили свой город в детстве?

Не буду сильно в свою историю вдаваться, все-таки мы хотим поговорить именно о профессии. В целом у меня ничего особенного в биографии нет. Родилась в Москве, училась в Москве в РГГУ. Это мой родной город. Ребенком была достаточно «классическим»: учила языки с большим удовольствием, много читала, увлекалась хореографией, ходила в музыкальную школу, в детскую школу творчества. В целом сразу было понятно, что мне интересны какие-то гуманитарные вещи.

На все эти кружки вас родители отправляли или это было ваше личное желание?

Мне кажется, тогда все родители отправляли своих детей везде, куда только могли, впрочем, как и сейчас. Но у меня вечно была проблема с тем, что график не вмещал всего, что хотелось бы. Забавно, что с тех пор ничего не изменилось. Поэтому все время приходилось выбирать: «Так, ну от английского отказываться нельзя, это важно. Тогда музыкальная школа или танцы?».

Получается, вы еще в детстве научились расставлять приоритеты и управлять своим временем?

Учусь этому всю жизнь. Наверное, один из самых важных навыков для людей, которым хочется гораздо больше, чем вмещается в 24 часа.

Будучи студенткой, мне повезло учиться не только в РГГУ, но и в Школе телевидения «Останкино» на специальности тележурналиста. После окончания снимала документальные фильмы. Удивительным образом все навыки очень пригождались для профессии аналитика вообще, а в некоммерческой сфере особенно.

Аналитик — это человек, который состоит из неожиданного порой набора компетенций. Нужно уметь делать очень разные вещи, особенно если нет возможности иметь в штате нескольких аналитиков с разными специализациями. Нам в фонде, к счастью, с этим повезло.

Аналитический отдел фонда появился на базе кафедры в Институте лингвистики РГГУ, впоследствии – отдельного научного центра. Наша команда под руководством преподавателей и старших коллег — небольшая, но сильная. Среди нас несколько специалистов, которые знают разные языки. Кто-то при этом лучше обрабатывает данные, кто-то лучше описывает их, а кто-то лучше пишет методические тексты.

Я заметила, что вы свою жизнь описываете через призму работы. Можно ли сказать, что вы ставите знак «равно» между жизнью и работой?

Думаю, не совсем уместно называть это «работой». Скорее, я называю это «делом», потому что то, что мы делаем, напрямую связано с тем, кто мы есть. Собственно, дело — это часть личности и часть жизни.

Фото: Дима Жаров / АСИ

Мне кажется, что поэтому дело, которое нам всем казалось и кажется сейчас важным делать, вобрало в себя то, чем мы занимались раньше. И это я не только про себя говорю, это не какой-то уникальный случай.

Это «дело» все же формируется в зрелом возрасте. Какие были к этому предпосылки? О чем вы мечтали в детстве?

Мечтала танцевать, играть в театре, стать художником и капитаном корабля — всего понемногу.

А почему тогда между танцами и музыкальной школой выбрали музыкальную школу?

Потому что в детстве мои родители не знали, что я аналитик, и приоритизацией во многом занимались они. Они считали, что музыкальная школа гораздо полезнее, чем разъезды на танцевальные фестивали и поступление в хореографическое училище.

Вы сказали, что никто не знал, что вы аналитик. Вы вот под словом «аналитик» понимаете какую-то черту характера?

Мы просто на этот счет часто шутим, что мы такие все аналитические аналитики. Когда мы стали работать с фондом, лет семь назад, над нами подшучивали, потому что мы всегда задавали много вопросов.

Это надолго стало мемом: «Ну все, пришли аналитики, останавливай работу, сейчас будут разбираться…».

Тема старости присутствовала в вашей жизни до фонда?

Конечно, как и в жизни любого человека. Не думала об этом как об особой теме, но, например, у меня была замечательная бабушка, и с ней связано много теплых воспоминаний. Дедушки не стало, когда я была еще маленькой, помню его совсем чуть-чуть. Помню, как он — театральный художник — с палочкой выходил гулять. Часто приносил с прогулок наброски на картонках. А иногда мог заблудиться, и мы выходили его искать в сквере около дома.

Мы ведь все не просто так называем «бабушками», «дедушками» незнакомых пожилых женщин и мужчин. Потому что это часто очень личное — то, что у многих из нас было в детстве. И обычно это обращение несет в себе очень теплый, интимный оттенок, который для нас важен. Мы чувствуем глубокую связь с пожилыми людьми.

Фото: Дима Жаров / АСИ

Вас трогает эта тема даже спустя семь лет работы в фонде?

Наверное, у меня базовый гуманистический взгляд на эту тему. Все начинается непосредственно с человеческого отношения к тому, чем мы занимаемся. Мне кажется, что заниматься тем, что лично не трогает, достаточно скучно.

В волонтерских поездках можно буквально прикоснуться к тому, как пожилые люди живут в домах престарелых, ПНИ. Увидеть, как им оказывают уход и организуют их жизнь. И это очень хорошая возможность почувствовать, насколько работает то, что мы делаем как фонд.

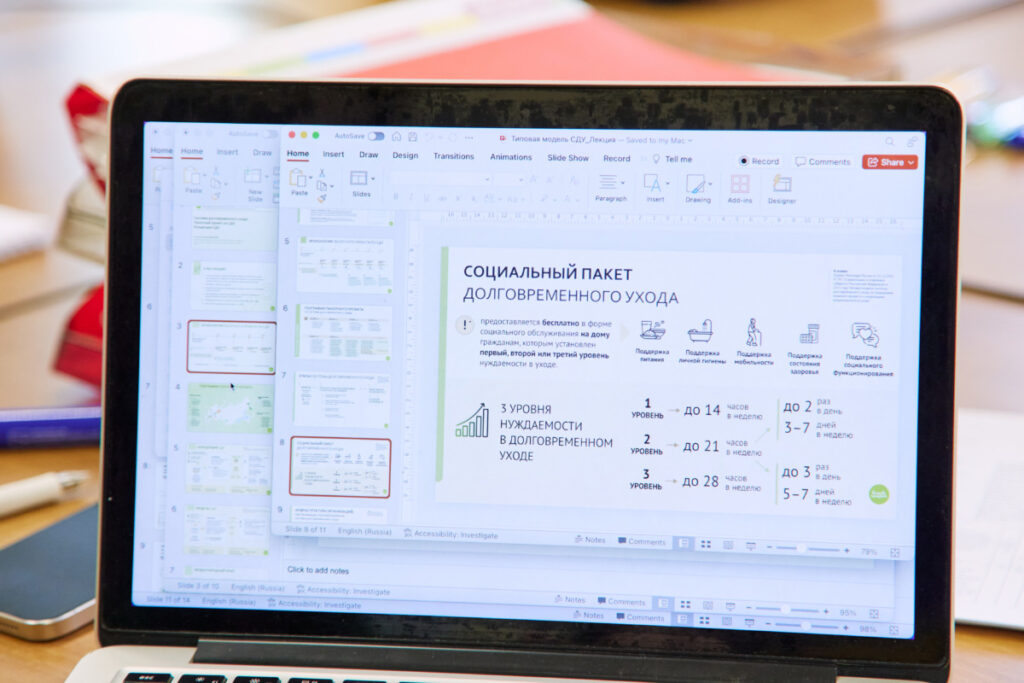

И только следующим этапом идет большая умственная работа. Работа с информацией, с данными, с документами, с пониманием того, что работает, а что на самом деле не работает. Большая часть нашей аналитической работы — это про то, как взять из других стран и организаций решения, оценить их и понять, что подходит нам, в нашем контексте, а что нет.

Когда мы видим что-то, что должно сработать, начинаем думать: а как это масштабировать, как это делать лучше, быстрее, и как это делать так, чтобы было хорошо не только тем, кому помощь оказывается, но и тем, кто ее непосредственно оказывает.

Получается, что эмоциональная часть вашего дела — это только верхушка айсберга, а все, что под водой — это огромная работа?

Я бы сравнила это с разными вагончиками одного большого поезда, потому что невозможно все время работать только головой, от этого устаешь. Нужны мотивация и заряд, чтобы продолжать делать эту работу. В НКО график, можно сказать, «стартаперский», студенческий. Мы раньше много работали по ночам и до сих пор иногда так работаем.

Для того, чтобы так работать, и работать долго, нужно упорство, которое базируется на той самой человеческой мотивации.

Мне сложно забыть пожилую незрячую женщину, которая, лежа на кровати, говорила нам, волонтерам: «Вот как здорово, что нас вывезли на улицу, я почувствовала запах травы!» Потому что до этого их просто не вывозили на прогулки.

И такие вещи, естественно, трогают и дают заряд сил, чтобы действовать.

Вы не выгораете, работая в «студенческом» режиме?

Мне кажется, если бы не было этой «человеческой» мотивации, то выгорела бы очень просто. Это правда.

Спасает близость результата. Я о том, что на некоторых местах работы можно что-то сделать, а потом годами ждать, что же из этого получится. У нас не так. Результат трудов и стараний порой можно увидеть сразу же. Это то, о чем мы говорили: либо работает, либо не работает.

Вторая и очень важная мотивация — это команда. Мы чувствуем плечо друг друга, и всегда друг друга выручаем, помогаем закрывать задачи и распределяем ресурсы. И в фонде, и в нашей команде аналитиков.

На сайте фонда вы представлены как «методолог, переводчик и редактор». У вас весь отдел за троих работает?

Да, вы правильно заметили. Отдельно взятый аналитик может с утра переводить французские методические рекомендации по родственному уходу, а вечером готовить презентацию для доклада на круглый стол от фонда по системным изменениям в социальном секторе. На следующий день мы будем заниматься синхронным переводом на этом самом круглом столе, в то время как пара аналитиков будет заниматься дизайнерской работой и верстать методические пособия для специалистов или графику для видеокурса.

Такой разнообразный подход даже дает силы, помогает переключаться. Часто переключаться…

Но образование лингвиста — это ядро вашей нынешней деятельности?

Да, это наше ядро и очень большой источник поиска подходов и решений.

Аналитика и лингвистика — это, как будто, две немного разнонаправленных сферы.

Все-таки лингвистика — это наука о языке, о том, как он устроен, в каких формах существует, как функционируют тексты и многое другое. Аналитика — это и некоторое направление деятельности внутри организации и в целом — отдельная профессиональная сфера.

Аналитики бывают разные. В нашем случае информационная аналитика направлена на три действия: собрать информацию, обработать ее и как-то использовать. Вот все эти три части включают в себя — так получилось — знания о языке. За финансовую аналитику у нас отвечает другой специалист фонда, хотя и там тоже есть важный языковой пласт.

Мы же сосредоточены на качественной информации скорее, чем на количественной. И в этом плане лингвистика — это прекрасная база. А благодаря тому, что в науке о языке рассматриваются процессы коммуникации, мы можем использовать эти знания, чтобы по-разному упаковывать ту информацию, которую находим и перерабатываем.

Например, разрабатываем пособия для специалистов по уходу, информацию для внутрифондового использования, для специалистов НКО или для более широкого круга. Всем им мы можем адресовать разную информацию, и это тоже немного разные «языки», с которыми мы работаем буквально каждый день.

Насколько я поняла, годы университета значительно повлияли на то, кем вы являетесь сейчас?

История нашей кафедры, энтузиазм наших преподавателей и коллег — и даже студентов! — попробовать свои силы в практической работе — все это и привело в итоге к появлению в фонде «Старость в радость» аналитического отдела.

То есть тогда, семь

лет назад, не было модно иметь аналитиков внутри благотворительных фондов. Это казалось роскошью. Сейчас это уже считается нормой, и мы рады в некотором роде этому тренду способствовать.

У нас в университете была такая практика — мы предлагали им pro bono стажировки или отдельные проекты в благотворительных организациях. Мы работали сразу с несколькими партнерами, включая и фонд «Старость в радость». Так мы хотели показать студентам, как их навыки могут быть полезны в реальной жизни и работе.

В одном из интервью вы говорили, что познакомились с Лизой Олескиной в РГГУ. Как это случилось?

Боюсь, не вспомню точного контекста. Помню, что мы работали как раз над таким pro bono студенческим проектом, несколько раз встречались, обсуждали, что еще можем предложить как варианты помощи, что могут делать наши студенты для фонда и его подопечных.

Помню, что был ряд встреч, когда Лиза приезжала в РГГУ, и мы обсуждали, что можем сделать еще. Оказалось, что насобирали работы на деятельность целого аналитического отдела. Вот так как-то и сложилось.

Как проходит ваш рабочий день? Насколько сильно вторник может отличаться от среды?

Если говорить честно, то, как правило, аналитик работает с чашкой кофе и в обнимку с ноутбуком. И так практически ежедневно, исключениями могут быть встречи с коллегами, мероприятия, конференции, иногда – поездки с коллегами в регионы.

К тому же мы по-прежнему работаем в университете, в научном центре теории текста и лингвистического обеспечения коммуникации в РГГУ, на базе которого и существует наш аналитический отдел. Часть рабочего времени проводим там.

Бывают съемочные проекты, и тогда кто-то из нас находится на съемочной площадке с командой, которая снимает, например, видеокурс.

Бывает такое, что кто-то из нас едет в дом престарелых или центр надомного обслуживания в регионе, в комплексный центр социального обслуживания. Это для того, чтобы аналитик своими глазами все увидел, пообщался с людьми, сфотографировал.

Так, кстати, родился один из наших исследовательских проектов по организации навигации и информирования в помещениях социальных организаций. Мы потом проводили по нему специальные вебинары для специалистов интернатов. И теперь видим, что немало учреждений стало не просто задумываться об этой части работы, но креативить. Коллеги теперь регулярно привозят из командировок фотографии преобразившихся в этом отношении территорий и помещений.

Бывает ли, что вы напрямую работаете с подопечными фонда?

Возможность помогать всегда есть. У нас огромное волонтерское сообщество, и при желании можно заниматься любым видом помощи. Опять же, в первые годы я с радостью ездила в волонтерские поездки и небольшие командировки, потому что было важно и интересно понять, как все устроено.

Потом стало меньше времени. Случилась пандемия, сильно изменившая нашу деятельность. Помощь стала, с одной стороны, разнообразнее, с другой – сложнее.

Как бы вы описали свою работу в нескольких словах?

Сейчас рискую прозвучать пафосно, но мне кажется, что в фонде мы работаем с нашим будущим. И это дает большой заряд работать больше и лучше. Потому что, я уверена, у всех у нас есть образ счастливой жизни. Долгой счастливой жизни. И так получается, что долгая счастливая жизнь завязана на том, что мы будем долго жить именно в старшем возрасте. Мы желаем этого и для наших родных, и для себя.

И очень хочется, чтобы это время и для нас, и для наших близких, и для друзей было временем, когда нужно не исключительно заботиться о том, как прожить еще один день, а заниматься и более интересными вещами. Опять же, музыка, искусство, стать капитаном (улыбается).

Почему вам кажется это важным?

Мне кажется, это просто. Пожилые люди — это не особая группа людей и не особый возраст. Это не что-то качественно другое. То есть можно помогать кошечкам, собачкам и зайчикам, например. А старость — это не зайчики, это мы.

Это, собственно, качество нашей жизни — просто через какое-то количество лет вперед. А для наших близких, родных, тысяч других прекрасных людей – уже сейчас. И то, что их жизнь сейчас зачастую зависит от посторонней помощи, которой может и не быть, — это проблема, которую нужно решать. Нужно решать не только потому, что нам их жалко или потому, что это несправедливо, а потому, что это одна из стадий жизни любого человека, который доживает до нее. Так просто должно быть – качество жизни должно быть стабильным и высоким от ее начала до окончания.

Вы сказали, что помогать нужно не просто потому, что жалко. А какие у вас чувства вызывают подопечные фонда?

Когда я начинала знакомиться с людьми, живущими в подшефных организациях фонда, я испытала огромное чувство уважения и интереса. Это потрясающие люди, которые прожили удивительную и часто тяжелую жизнь, которые столько всего вынесли на себе. Это люди, многие из которых прошли Великую Отечественную войну, кто-то вырос после войны, и с этим связаны многие горести и печали. Они встречали любовь, лишались ее, находились новую. И находят до сих пор.

Они обладают огромной силой воли и, несмотря ни на что, стараются оставаться независимыми. Например, переселяются в дом престарелых, чтобы не быть обузой для своей семьи, даже если им это неудобно.

И когда мы знакомимся с историей каждого конкретного человека, я не знаю, что можно испытывать, кроме чувства искреннего интереса, участия и уважения. Как это вообще у него получилось такую жизнь прожить? И как получается сохранять столько сил сейчас.

Какой вы видите свою старость?

Как и многие люди, я хотела бы видеть ее такой, какой я сама в этом возрасте решу. Сейчас мне, конечно, кажется, что я захочу ездить по миру, делать вещи, на которых не хватало времени раньше, много читать, работать, общаться с людьми, рисовать и ходить под парусом. Но все это может быть совершенно иначе, когда я стану старше.

Фото: Дима Жаров / АСИ

Мне просто хочется иметь возможность делать то, что я в этом возрасте захочу делать. Иметь возможность выбрать подходящую жизнь для себя, какой бы она ни была.

Судя по всему, вы очень позитивный человек. С этой точки зрения хочется узнать, что для вас самое трудное в вашей работе?

Когда мало получается спать. Это, конечно, из разряда «шуток нашего городка», но тем не менее, доля правды в ней есть. Бывает физически тяжело, когда какие-то проекты требуют постоянного включения.

Мы начали разговор с того, что мы работаем, а потом сразу видим изменения. Но на самом деле так происходит не всегда. Это даже скорее ошибка выжившего, просто колоссальными усилиями команды фонда эту «ошибку» мы стараемся масштабировать и тем самым добиваемся того, что изменения все-таки происходят.

Но, естественно, всегда больно слышать рассказы коллег о том, как в регионе, в котором все всегда было плохо, остается все так же плохо. Что все сделанное не работает.

Или, например, когда почти добились успеха, а потом в каком-то министерстве сменился человек, и мы снова откатились назад. Или когда просто не получилось, когда не дали денег, не получилось качественно поработать с сотрудниками социальных учреждений, и помощь не дошла до тех, кому она очень нужна в моменте. Страшно и тяжело терять время.

Как вы справляетесь с состоянием, когда тяжело?

Кажется, тут у каждого свои методы. Но меня очень спасает наша команда. У нас налажена целая система работы со стрессом. Когда одного «выключает», включается кто-то другой. И всегда можно к кому-то прийти — нальют кофе, откроют шоколадку, подставят плечо, расскажут, как в Первомайском расцвели пионы Веры Григорьевны. И в целом можно работать дальше. Это такой энергообмен. Все равно у кого-то запас сил остается.

В этом плане НКО — это возобновляемый источник энергии.

Спасает возможность взять передышку.

Да. Если нет возможности отползти в отпуск, то всегда можно эмоционально подзарядиться благодаря команде.

Есть ли специфическая разница между аналитиком в коммерческой компании и аналитиком в НКО?

Конечно. Мне кажется, мы говорили об этом в начале. Мы похожи скорее на аналитиков в стартап-командах, когда нужно уметь делать и рыночную аналитику, и проводить кастдев (Customer Development — это методология создания продукта через понимание потребностей клиентов. — Прим. АСИ), и наблюдать, что происходит в других компаниях, и презентации собирать в промышленных масштабах.

Так и у нас. Человек с аналитическим бэкграундом прикладывается ко всему, к чему может приложиться профессионально.

В бизнесе, особенно в больших корпорациях, увидеть результат своей работы сложнее. А у нас он быстрее калибруется реальностью. Не сработало — пошли переделывать прямо сегодня.

«Старость в радость» — большой фонд. Почему в одном человеке совмещается сразу несколько должностей?

Во-первых, нам повезло, что наши коллеги могут быть не только аналитиками, но и много кем еще. Это просто очень пригождается в том, что мы делаем. Например, такой командой мы можем обрабатывать и выпускать большое количество разноформатных, разножанровых материалов на разную аудиторию.

Если бы мы, например, не умели редактировать самостоятельно, пришлось бы брать отдельного человека, который бы работал и с волонтерскими материалами, и с материалами для помощников по уходу, и для преподавателей. Я бы не завидовала его участи. А так мы можем распределять обязанности — кому что ближе и у кого что лучше получается, плюс ориентируемся на загрузку.

Если вообще говорить про НКО, тут работают уникальные люди с уникальным набором компетенций. Поэтому в каждой организации и состав команды — уникален.

Получается, что у вас закрытый, сформированный отдел?

Наш аналитический отдел не менялся практически с момента его создания. В самом начале мы его чуть-чуть расширили, и все.

Но если говорить о фонде целиком, состав меняется только в сторону прироста. Проекты становятся масштабнее, и часто нужны «свежие» руки.

Вы когда-нибудь думали уйти из сферы НКО?

Возможно, после третьей рабочей ночи кряду я и подумывала, что вообще с работой пора заканчивать. То есть такое бывает в момент душевного отчаяния. Но если серьезно, то нет, такого не было.

Семь лет — это значительный срок для работы в фонде. За это время вы заметили, что произошли какие-то изменения в обществе по отношению к теме старости?

Вот здесь я как раз плохой аналитик. У меня есть профессиональное искажение в этом плане. Конечно, кажется, что меняется, из этого состоит наша картина мира. Мы видим, что пишут люди в соцсетях, видим, как растет число волонтеров в нашей сфере, как увеличиваются пожертвования.

Но если попытаться отодвинуть наш опыт, то признание статуса пожилых людей — это штука, которая входит в нашу жизнь естественным образом, с развитие общества. Мы можем просто стараться ускорить этот процесс.

Люди уже начинают задумываться: «А как корректнее: старик, дедушка или пожилой мужчина?». Мы можем говорить так, как привыкли, но этот вопрос где-то на полях уже появляется.

Мы видим, как меняются книжные полки – на них появляются книги про то, как можно стареть, про классную старость, про старость, которую ожидаешь с радостью, а не с опаской. В YouTube тонны роликов про то, как пожилые люди делают вещи, которые и не снились молодым. Начинают появляться фильмы с акцентом на активную, полноценную жизнь в старшем возрасте.

Это и тренд, и движение. Мне кажется, что такие вещи тоже являются сигналом того, что мы пересматриваем свое отношение к старости.

И хотя не все эти изменения связаны с нашим фондом, это кумулятивный эффект.

Что бы вы посоветовали детям, внукам и просто молодым людям касательно отношения к пожилым людям?

Присматривайтесь к ним, обращайте внимание. Мы часто не видим за привычным статусом человека. Для нас это просто бабушка в подъезде или пожилой врач, пожилая учительница. Но каждому из них нужно внимание, нужно, чтобы его видели и им интересовались.

Это важно по отношению ко всем. Просто пожилым этого особенно не хватает. Постарайтесь увидеть человека, это действует лучше любой помощи — материальной и нематериальной. И волшебство, которое не нуждается в аналитике, состоит в том, что вы каждый раз будете открывать что-то новое и важное для себя.

Интервью с Анной Захаровой — часть серии «НКО-профи», созданной Агентством социальной информации и Благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году. «НКО-профи» — это цикл бесед с профессионалами некоммерческой сферы об их карьере в гражданском секторе. Материал подготовлен при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.